「株式市場」は資本主義社会の根幹となる非常に重要な社会インフラであり、経済ニュースでも日常的に取り上げられます。しかし、こうしたテレビニュースや新聞記事で株価の話題が出るたびに株式市場の仕組みや株価の決定プロセスについて疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、株式市場の基本的な役割や仕組み、株価決定プロセス等を丁寧に解説します。株式市場について学び、経済の流れを知る第一歩に繋げましょう。

株式市場とは?基本的な仕組みを理解しよう

はじめに、株式市場の基本的な役割や定義について詳しく解説します。どのような仕組みで株式市場が形作られ、運用されているのかを正確に理解した上で投資を始めましょう。

株式市場の役割と目的を知る

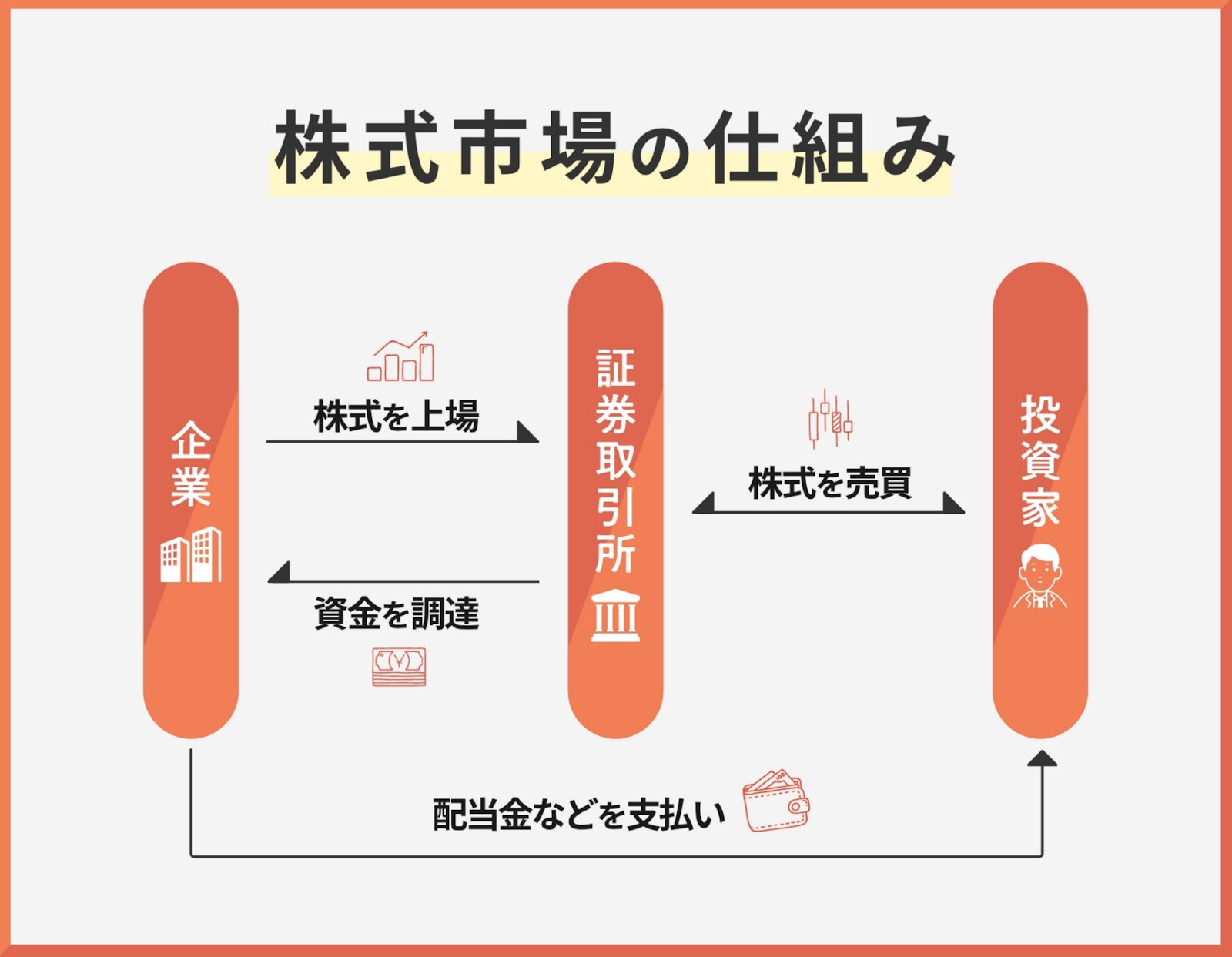

株式市場は、企業と投資家をつなぐ重要なプラットフォームといえます。企業は、株式を発行して事業資金を調達します。一方で、投資家は株式を購入することで企業の成長を支えつつ、将来的なリターンを期待します。

また、投資家は株式市場で保有株式を一定の条件のもと売却が可能で、必要に応じて現金化することができます。

さらに、投資家による株式市場での売買を通じて、適正な株価形成が促進されます。形成された株価は、企業価値を示す指標となるのです。

企業の業績や市場動向などの情報を提供し、投資家が合理的な判断を下せる環境を整えることも株式市場の役割です。このような情報共有が、透明性の高い市場を支える重要な要素となります。

株式市場の種類と特徴を理解する

株式市場は、「発行市場」と「流通市場」の2つに分けられることが特徴です。発行市場では、企業が新たに株式を発行し、証券会社を通じて投資家が購入することで資金を調達します。

対して、流通市場では、すでに発行された株式を投資家同士の間で取引します。一般的に「株式市場」といえば、流通市場を指すことが多いです。

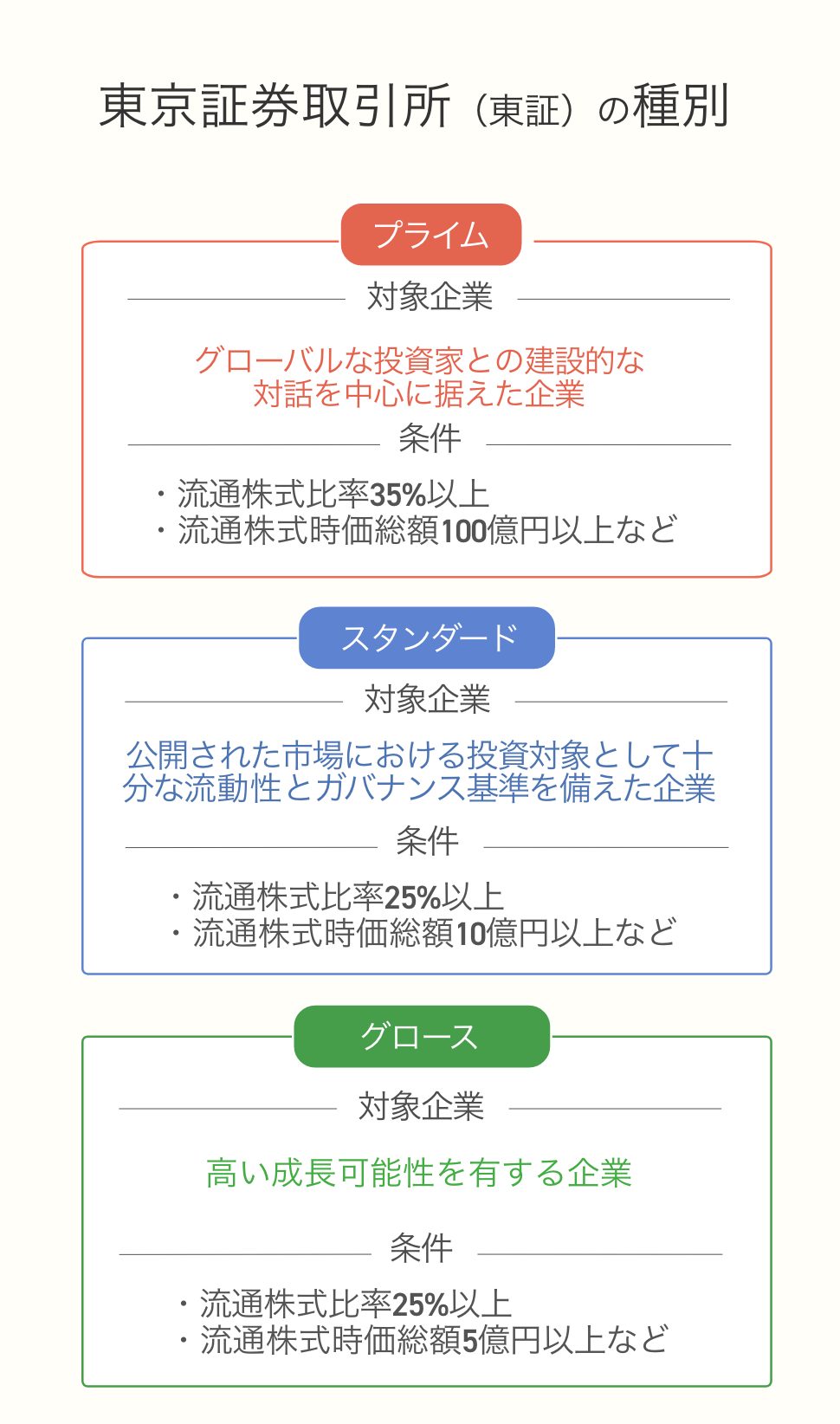

流通市場には、さまざまな種類があります。例えば、日本を代表する東京証券取引所(東証)には、「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3つの区分が設けられています。プライム市場は国際的な投資家向けの大企業が上場し、スタンダード市場は中堅企業、グロース市場は成長企業が対象です。

さらに、海外の代表的な証券取引所として「ニューヨーク証券取引所(NYSE)」「NASDAQ」などがあります。市場ごとの特徴を理解すると、企業がどのような成長段階にあるのかを判断しやすくなるでしょう。

株式市場で売買が成立する仕組み

株式市場では、投資家が「買いたい価格」と「売りたい価格」を指定して注文を出し、条件が合致したときに取引が成立します。ただし、必ずしも注文が即座に成立するわけではありません。

具体例として、ある銘柄を「1株1,000円で買いたい」投資家と「1株1,100円で売りたい」投資家がいる場合、価格が一致しないため取引は成立しません。しかし、売り手が1,050円まで売却価格を下げ、買い手が1,050円まで購入価格を上げれば取引が成立します。

こうした売買の管理は、証券取引所のシステムが「板(いた)」と呼ばれる注文一覧をもとにITシステムを通じて自動で行います。株式市場では、注文の処理方法として「板寄せ方式」と「ザラ場方式」の2種類があります。

- 板寄せ方式:一定の時間ごとにすべての注文を集計し、最も多くの取引が成立する価格を決定する方法。市場が開くタイミング(寄付)や、取引終了時(引け)に適用される。

- ザラ場方式:取引時間中にリアルタイムで売り手と買い手の注文をマッチングし、取引を成立させる方法。刻々と変化する市場価格に基づいて取引が行われる。

また、注文方法には「指値注文(価格を指定して売買する)」と「成行注文(価格を指定せずすぐに売買する)」の2種類があります。

このように、株式市場では投資家同士の注文が板を通じて調整され、一定のルールのもとで売買が成立する仕組みになっていることを把握しておきましょう。

売買ができる条件

株式の売買を行うには、一定の条件を満たさなければいけません。株式売買の条件は、以下のとおりです。

証券口座の開設:銀行口座と同様に本人確認や住所確認が必要。NISA口座やiDeCoを利用する場合は追加手続きが必要となる。

売買時間の把握:日本の取引時間は平日9時〜11時30分(通称、前場)、12時30分〜15時30分(通称、後場)。時間外は取引不可のため、計画的に行う必要がある。

取引可能な資金の用意:事前に十分な資金を口座に入金する。手数料を考慮した資金準備が必要。

法的制限の確認:未成年や制限を受ける人には保護者の同意等が必要。

以上の条件を満たすことで、株式市場での売買が可能となるため事前に準備しておきましょう。

株価はどう決まる?価格変動の仕組みを解説

株式市場での株価の変動要因は、投資を行ううえで欠かせない重要な知識です。しっかりと理解を深め、今後の投資判断に活かしていきましょう。

株価が変動する主な要因

株価は、企業や市場の状況、投資家の心理などさまざまな要因によって日々変動します。

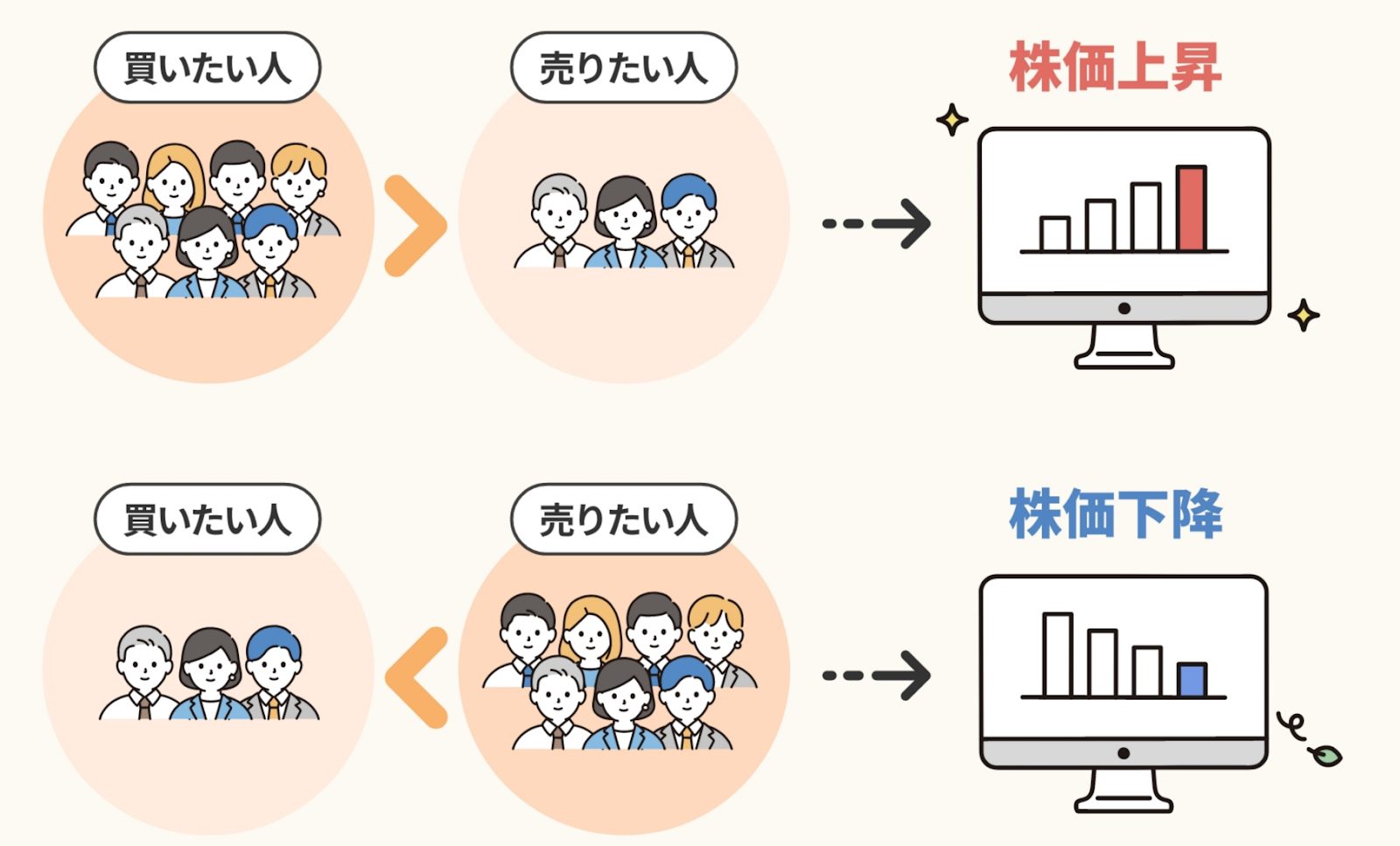

1つ目の決定要因は企業業績です。企業の売上や利益が好調であれば、投資家はその企業価値の成長に期待して株式を買い求めます。その結果、株式の需要が高まり株価が上昇します。一方で、業績が低迷すると一定の投資家は株式を売却する傾向があり、株価は下がりやすくなります。

2つ目の要因は業界動向です。企業が属する業界全体の動向も株価に大きく影響します。例えば、特定の新技術が業界にとって追い風となる場合、業界全体の株価が上昇しやすくなります。反対に、競争の激化や市場の縮小が予想されると株価が下落するケースが多いです。

3つ目は投資家心理です。市場に参加する投資家の感情も株価に影響を及ぼします。景気動向に関して楽観的な見通しが広がると投資家は積極的に株式を購入し、株価が上がりやすくなります。逆に経済全体で不安が広がると株式が売却され、株価は下落しやすくなります。投資家の心理的要因は、時に市場の動きを大きく揺るがすのです。

そのほか、政治や経済、為替相場や国際情勢なども株価を左右する要因となります。冷静に市場を観察し、経済ニュースなどの確かな情報を基に適切な判断を行いましょう。

株価形成のメカニズムと取引の影響

株価は、株式市場における需給のバランスによって決まります。つまり「買いたい人」と「売りたい人」の数がどちらに多いかによって、株価は変動するのです。

また、株価形成には「出来高」と呼ばれる「取引量」も重要な役割を果たします。出来高が多い銘柄は活発に売買されていると捉えることが可能で、価格が安定しやすくなります。一方、出来高が少ない銘柄は買い手や売り手が少ないため、価格が急変しやすいといえるでしょう。

さらに、投資家の注文方法によっても株価は変動します。「成行注文」は「今すぐ買う(売る)」という注文方法で、価格を指定せずに市場に出ている最も有利な価格で取引を成立させるものです。そのため成行注文が大量に入ると、一気に株価が上下することがあります。

一方で、「指値注文」は「〇〇円で買いたい(売りたい)」と価格を指定する注文方法です。希望する価格に達しない限り取引は成立しないため、市場の価格変動に直接影響を与えにくく、株価の急激な動きを抑える役割もあります。

このように、株価は単に企業の業績だけで決まるのではなく、市場の売買状況や投資家の行動によって日々変動しているのです。

株価指数とは

株価指数とは、市場全体の株価の動きを示す指標のことです。個別の企業の株価ではなく、複数の企業の株価をまとめて計算し、全体の傾向を把握するために使われます。

代表的な株価指数には「日経平均株価」や「TOPIX(東証株価指数)」があります。日経平均株価は、日本の代表的な企業225社の株価をもとに算出され、特に市場の注目を集める指標です。

一方、TOPIXは東証プライム市場に上場する全銘柄の時価総額を基に計算されるため、市場全体の動きをより正確に反映しやすい特徴があります。

また、海外にはアメリカの「ダウ平均株価」や「S&P500」、ドイツの「DAX」など、各国ごとに主要な株価指数が存在します。これらの指数は、投資判断の指標として広く活用されており、経済ニュースでも頻繁に取り上げられるものです。

「S&P500」に関心のある方はこちらの記事もご覧ください。

株価指数を理解することで、市場全体の動向や経済の流れを把握しやすくなります。

株式市場の参加者とそれぞれの役割

株式市場の参加者として、個人投資家や機関投資家、証券会社、マーケットメーカーなどが挙げられます。それぞれが重要な役割を持っているため、こちらで詳しく解説します。

株式市場に関わる主な参加者

個人投資家とは、資産運用のために株を売買する一般の投資家のことです。近年は、スマホの証券アプリを利用して手軽に取引を始める人が増えています。

銀行、保険会社、年金基金、投資ファンドなどの大口投資家は機関投資家と呼ばれます。大規模な資金を運用し、市場の動向に大きな影響を与える存在です。

証券会社は、投資家と市場をつなぐ仲介役として機能します。売買注文を取り次ぎ、時には投資に関するアドバイスを提供することもあります。

市場の流動性を確保する役割を持つのが、マーケットメーカーです。常に売り注文と買い注文を提示し、取引を円滑に進めることで市場の安定に貢献しています。ゴールドマン・サックスなどの大手金融機関がこの役割を担っています。

証券会社の役割と株式取引の流れ

証券会社の主な役割は、株式の売買仲介や投資のアドバイス、新規株式公開(IPO)の引受などです。

投資家が株式を取引するには、まず証券口座を開設し、注文を出します。取引が成立すると決済が行われ、株式の売買が完了します。

前述しましたが、近年はスマホアプリを活用したネット証券が普及し、低コストで手軽に取引できる環境となりました。証券会社のサービスが進化したことで、より多くの人が気軽に株式投資を始められるようになっています。

株式投資の始め方に関心のある方はぜひこちらの記事もご覧ください。

企業はなぜ株式市場に上場するのか

企業が株式市場に上場する最大の理由は、資金調達の手段を広げるためです。上場すると、企業は株式を発行して投資家から資金を集めることができ、事業拡大や新規プロジェクトへの投資が可能になります。特に、大規模な設備投資や海外進出を目指す企業にとって、上場は大きな成長のチャンスとなります。

また、企業の信用力向上も上場の大きなメリットです。上場企業は厳しい審査をクリアし、財務状況や経営情報を定期的に公開する義務があります。これにより、取引先や金融機関からの信頼が高まるほか、融資などの資金調達がより行いやすくなり、優秀な人材の採用にも影響します。

しかし、上場にはコストや厳しい規制も伴うため、企業の経営者は「上場が本当に自社にとって必要か」を慎重に検討したうえで、上場を目指すかを意思決定します。

投資指標も理解しておくと株式市場での売買がしやすくなる

ここまで株式市場の仕組みについて詳しく解説してきました。市場の役割や株価の決まり方を理解すると、株式投資においてはどのような判断が望ましいかということも気になってくるでしょう。

実際に株式市場で売買を行う際には、企業の財務状況や成長性を評価する「投資指標」を知っておくことが重要です。これらの指標を活用することで、より合理的な投資判断ができるようになります。

PER(株価収益率)は株価が1株あたり純利益(EPS)の何倍かを示し、収益性や割安性を測る指標です。計算式は「株価÷1株あたり純利益」で、低いほど割安と判断されます。

PBR(株価純資産倍率)は、株価が1株あたり純資産(BPS)の何倍かを示し、資産価値を評価する指標です。1倍未満で割安とされる場合がありますが、業種や企業特性を踏まえた分析が必要です。

配当利回りは株価に対する年間配当金の割合を示し、リターンの大きさを測る指標となります。極端に高い配当利回りは財務リスクを伴う可能性があるため、企業の業績や財務状況と併せて確認しましょう。各指標を活用し、効果的な投資判断を目指してください。

より詳細に株式投資について学びたい方はこちらの記事もご覧ください。

株式市場で利益を挙げるにはリスク管理も大事!

株式投資で成功するには、上記を踏まえたうえで、リスク管理も欠かせません。

まず、分散投資は複数の銘柄や業種に資金を分けることで、リスクを軽減します。特定の銘柄に投資を集中すると、業績悪化や市場変動の影響を受けやすくなりますが、異なる業界や地域に投資すればリスクを分散することができます。ただし、投資先を分散しすぎると投資運用における管理コストが増えるため、その点にも配慮しましょう。

次に、特定の株式銘柄に対する投資金額をポートフォリオ全体の5〜10%に抑えることで、リスクを最小限に軽減することができます。リスク許容度に応じた投資金額の設定や、生活資金と投資資金を明確に分けることが大切です。

また、ケースによっては損切りを行うことで損失を最小限に抑えることができます。購入価格からどの程度下落したら売却するかというルールを事前に決め、感情に左右されず迅速に対応することで、自身の資金を守り、次の投資に活かすことが可能となります。

株式市場への投資では大きな損失を出さないためにリスク管理を徹底しましょう。

投資のリスク管理に関心のある方はぜひこちらの記事もご覧ください。

まとめ

本記事では、株式市場の仕組みについて、基本的な役割や種類、株価の決まり方、売買の仕組みなどを詳しく解説しました。

株式市場は、企業が資金を調達し、投資家が資産を運用するための重要な場です。仕組みを理解することで、経済の流れや市場の動きをより深く把握できるようになります。こちらの記事を参考に株式市場の仕組みをしっかり把握し、計画的な資産形成に役立ててください。