債券投資に興味があるものの、仕組みがわからず、なかなか投資に踏み込めていない方も多いのではないでしょうか。株式投資を経験している方でも、債券市場の特性や投資方法を把握していないことは珍しくありません。

本記事では、初心者でも理解できるように、債券市場の仕組みや特徴、具体的な投資方法などをわかりやすく解説します。投資の幅を広げてリスク分散したい方や投資手法の幅を広げたい方は、ぜひこちらの記事をご覧ください。

債券市場とは

債券市場とは、政府や企業が発行する債券を投資家が売買する場です。資金を調達したい政府や企業と、資産を運用したい投資家をつなぐ重要な役割を担っています。

政府は国債、企業は社債を発行し、投資家はそれらを購入することで利息を得て、発行者は資金を調達できます。債券市場は、株式市場のように企業の「企業の所有権や配当を受け取る権利」を売買するのではなく、資金を「貸し借りする」仕組みを売買できることが特徴です。

また、債券市場は株式市場と比べて価格の変動が少なく、安定性を重視する投資家に適しています。主な発行体は、国や地方自治体などの公的機関、資金を必要とする企業、そして資産運用を目的とする個人や機関投資家です。債券市場は、資金が必要な側と運用したい側のニーズが合わさり、経済の安定や成長を支える重要な役割を果たしています。

債券の種類

債券は発行体や利率、償還期間などの違いにより、さまざまな種類に分類されます。代表的なものは以下の通りです。それぞれの特徴を理解し、自身の投資目的に合った債券を選ぶことが重要です。

- 国債:国が発行する債券。基本的により低リスク低リターンとなる。

- 地方債:地方公共団体が発行する債権。地域の財政運営や公共事業に使われる。

- 社債:企業が発行する債券。普通社債や転換社債などの種類がある。利率は企業の信用力によって決まる。

- 政府関係機関債:政府関連機関が発行する債券。元利金が政府によって保証される場合もある。

- 外国債券:外国の政府や企業が発行する債券。為替リスクが伴うことがある。

債券の種類に関心のある方はこちらの記事もぜひご覧ください。

債券の特徴

債券投資は、安定した収益や元本返還の安心感が得られる点が魅力です。ここからは、債券の安定性の高さを支える3つの特徴を紹介します。

利回り

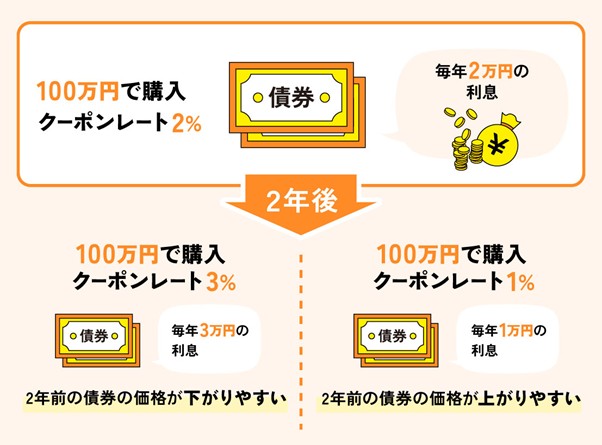

債券の利回りは、発行時に設定される利率(クーポンレート)に基づきます。クーポンレートは額面金額に対する利息の割合を示し、年率で表されるのが一般的です。例えば、額面100万円でクーポンレート2%の債券では、年間2万円の利息が得られます。

ただし、債券の市場価格は金利の変動に連動します。具体例として、2年前にクーポン2%(年間2万円の利息)の債券を100万円で購入した場合で考えてみましょう。

今年の市場金利が3%になった場合、同じ100万円で新しい債券を買えば年間3万円の利息を得られるため、2%の債券は魅力が薄れます。その結果、古い(=発行から年数を経た)債券は一般的に市場価格が下がり、100万円より安く売られるようになります。対して、市場金利が1%に下がると2%の利息が得られる古い債券の価値が上がり、100万円以上で売れる可能性が高まるのです。

このように、金利の動向と債券の価格や利回りは密接に連動しているため、金利の変動を把握することは、そのまま債券価格の変動を把握することにつながります。

満期期間

債券には満期日が設定されており、これは債券の元本が返還される日を指します。投資家が債券を満期まで保有すれば、定期的に利息を受け取り、満期時に額面金額(元本)を返還してもらえます。

満期期間は短期(1年未満)、中期(1~10年)、長期(10年以上)などさまざまで、投資目的に応じて選択が可能です。短期債は価格変動リスクが低い反面、利回りが低い場合が多いです。一方、長期債は利回りが高いケースが多いですが、価格変動リスクが高まります。満期期間の選択は、リスク許容度や資金の運用目的に応じて慎重に行うことが重要です。

元本償還

前述の通り、債券は満期まで保有すれば、元本が返還される仕組みになっています。ただし、これは発行体が債務不履行に陥らない場合に限られます。信用度の高い国債は元本保証の信頼性が高い一方で、企業が発行する社債などは発行体の信用力に依存する点が特徴です。

さらに、信用度の高い国債であっても、財政状況の悪化や経済危機などによって償還が難しくなるケースがあり、必ずしも「絶対に安心」とは言えません。これらのリスクを理解し、慎重に債券を選ぶようにしましょう。

債券市場取引の仕組み

債券投資を行うなら、債券市場取引の仕組みを理解することが投資を成功させる第一歩です。「売買の仕組み」と「価格形成の仕組み」という2つの重要な要素について、詳しく紹介します。

売買の仕組み

債券は主に、取引所と店頭(=証券会社)のどちらかを通して売買されます。取引所取引は東証(東京証券取引所)などの証券取引所で売買が行われるもので、取引量は少ないですが、価格が明確で透明性が高いことが特徴です。一方店頭取引では、証券会社が仲介役となり、価格を提示して取引が行われます。こちらの方法は柔軟性が高い反面、市場全体の取引価格が見えにくいこともあります。

債券市場は、株式市場と比べると一般投資家にとっては流動性(換金のしやすさ)が低いものもある点が特徴です。とはいえ、国債や大手企業の社債など主要な債券は流動性が高く、迅速な売買が可能です。流動性は、投資判断をする上で重要な要素となります。

価格形成の仕組み

債券の価格は、主に市場金利や需給のバランス、将来の金利予想などを考慮して決まります。市場金利が上昇すると債券価格は下落し、逆に金利が低下すると価格は上昇します。これは市場金利が上がると、新しい債券の利回りが高くなり、既存の債券は魅力が減るため価格が下がるためです。逆に金利が下がると既存債券の価値が上がります。

また、買いたい人が多いと価格は上がり、売りたい人が多いと下がります。将来の金利上昇が予想されると価格は下落し、金利低下が予想されると価格は上昇します。

さらに、需給のバランスも価格形成に影響します。投資家の需要が高まれば価格は上昇し、供給が増えれば価格は下がります。

また市場の期待も、価格決定の重要な要因です。例えば、将来的に金利が下がると予想されれば、投資家は今のうちに債券を購入するため価格が上昇する傾向があります。このように、さまざまな要因が相互に作用して、債券市場の価格が形成されるのです。

債券投資のメリット

債券投資は、前述のとおり定期的な利息収入が得られたり信用リスク(お金が返ってこなくなるリスク)が比較的低かったりなど、投資をする上での魅力が多くあります。ここからは、投資をする上で把握しておきたい債券投資の主なメリットをさらに詳しく紹介します。

安定した収入

債券は、発行時に設定された利率(クーポン)に基づいて定期的に利息が支払われるため、予測可能な収入が得られる点が魅力です。この特徴により、将来の資金計画を立てやすくなります。

また債券には満期日が設定されており、発行体が債務不履行に陥らない限り、満期時に元本が返還される仕組みになっています。このため、長期債に投資すれば長期的な収益の安定性が期待でき、安定した資産形成を目指せる点がメリットです。

リスクの低さ

ここまでにも説明した通り、債券は一般的に信用リスクが低く、特に国債や地方債などの公共債は安全性が高いとされています。発行体が破綻しない限り、利息や元本が約束通り支払われるため、投資の信頼性が高いです。

また、債券の価格変動は株式に比べて小さく、特に景気後退時に安定したパフォーマンスを示します。このため、債券は市場の急激な変動から資産を守る手段として活用されます。

ポートフォリオ分散効果

債券は株式と異なる値動きをするため、ポートフォリオに組み入れることで全体のリスクを分散させる際に有効です。特に、景気が悪化した際には債券が株式の損失を補い、資産の安定性を維持します。

投資家は債券の比率を調整することで、ポートフォリオ全体のリスク水準を管理できます。債券投資は柔軟性が高いため、リスク許容度に応じて資産配分を調整できる点が魅力です。

債券投資のデメリット

債券投資は安定した収益が期待できる反面、デメリットも伴います。事前にリスクを理解し、対策を講じることが重要です。

金利変動リスク

前述の通り、債券価格は基本的には市場金利と逆相関の関係があり、金利が上昇すると債券価格は下落します。例えば、利率5%の債券を保有中に市場金利が7%に上昇すると、より高利率の新規債券が魅力的になり、既存債券の価格は下がります。

満期まで保有すれば額面金額が返還されるため、金利変動によるリスクを回避できますが、途中売却では損失が生じる可能性があることを知っておきましょう。短期債券や変動金利債券を選ぶことで、金利変動リスクを軽減することが可能です。

インフレリスク

インフレが進むと、債券の利息や元本の実質価値が減少する可能性があります。具体的には、年利2%の債券を保有中にインフレ率が3%に達すると、実質利回りはマイナス1%となり資産価値が目減りします。

特に長期債券はインフレの影響を受けやすく、実質的なリターンが低下するリスクがある点に注意しましょう。対策として、物価連動債やインフレ率に応じて利率が変動する債券を選ぶことでリスクを抑えられます。

流動性リスク

流動性リスクとは、売却したいときに市場で買い手が見つからず、希望価格で売却できない可能性のことです。特に、発行量が少ない債券や信用度の低い債券で、流動性リスクは高まります。

市場環境の悪化や需要の低下により、大幅に価格が下落したり売却困難が生じたりする恐れがあります。流動性の高い国債や大企業の社債を選んだり長期保有を前提としたりすることで、リスクを軽減することが可能です。

個人投資家が債券投資する方法

個人投資家が債券に投資する方法には、「債券そのものを購入する方法」と「債券を組み込んだ投資信託を購入する方法」があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、自分に適した方法を選ぶことが重要です。

債券そのものを購入する方法

1つ目は、国債や社債などの特定の債券を自ら選んで購入する方法です。証券会社や銀行を通じて取引を行い、投資家が運用を管理します。この方法では、自分の戦略に基づき債券を選択できるため、運用の自由度が高いのがメリットです。

また、利率が固定されているため、安定した利息収入を得ることが可能です。ただし、購入金額が高額な場合が多いというデメリットがあります。例として、個人向け国債なら額面1万円からでも購入できますが、利付国債は額面5万円からの購入であったり、社債は企業によって10万円〜100万円からの購入であったりします。

また、中途売却時には市場価格の変動により元本割れのリスクも伴う点を考慮しましょう。このため、債券の直接購入は、資金に余裕があり長期的な視点で運用することをおすすめします。

債券を組み込んだ投資信託を購入する方法

債券投資信託は、プロの運用者が複数の債券に分散投資する金融商品です。少額から投資できる点が特徴で、1万円程度から購入可能な商品も多いため、資金が限られている投資家でも始めやすいです。

さらに、複数の債券に分散投資することで、特定の債券のリスクを軽減できます。一方で、購入手数料や信託報酬などのコストが発生するため、実際のリターンが削減される点がデメリットです。

また、運用はプロに委託されるため、運用方針の影響を受けやすく、自分で詳細な運用をコントロールできません。リスク分散を重視し、少額から投資を始めたい投資家に向いている方法です。

まとめ

本記事では、債券市場の仕組みや債券の特徴、メリット・デメリット、個人投資家が債券に投資する方法を詳しく解説しました。

債券は安定した収入やリスク分散効果をもたらしますが、金利変動リスクやインフレリスクといったデメリットもあることを理解しておくことが重要です。また、自身の資金状況や投資目的に合わせて購入方法を選ぶことで、効果的な資産運用が可能になります。

将来の資産形成に向けて、債券投資を取り入れ、より安定した投資生活を実現してみてはいかがでしょうか。