米国株の配当について「日本株とどのように異なるのか」「いつ受け取れるのか」と疑問を抱いている方は多いのではないでしょうか。特に米国株投資を始めたばかりの方にとって、配当の仕組みや受け取り方などは理解しづらいかもしれません。

本記事では、米国株配当の基本的な仕組みや支払いのタイミング、日本株との具体的な違いについて詳しく解説します。さらに、高配当株の選び方や配当を最大限活用する方法も紹介するので、米国株の配当を通じて資産形成を目指したい方は、ぜひ最後までお読みください。

米国株の配当とは?仕組みや魅力を解説

株の配当とは、上場企業が事業収益の一部を株主に分配する仕組みです。この仕組みは日本でも米国でも同様ですが、配当金の支払い頻度に違いがあります。

米国株の配当金は3カ月(四半期)ごとに支払われることが多く、年に2回が一般的な日本株と比べて、より頻繁に収入を得られることが特徴です。

米国の企業は株主への還元を重視する文化があり、多くの会社が安定した配当を出し続けています。25年以上配当金を増やし続け、配当利回りも3〜5%と魅力的な水準の企業が数多く存在する点が魅力です。米国株の配当金は、まず米ドルで証券会社の口座に入金されます。その後、証券会社の設定次第で、そのまま米ドルで受け取るか、円転して日本円で受け取るかを選択できます。多くの証券会社では、この設定を事前に変更することが可能です。

米ドルで受け取る場合は、そのまま米ドル資産として保有でき、米国株の再投資などに活用できます。一方、円転して受け取る場合は、証券会社が自動で円に換算し、日本円として口座に入金します。ただし、円転の際には為替レートや手数料が適用されるため、タイミングによっては受取額に影響が出る点に注意が必要です。

米国株の配当は魅力が多くありますが、為替変動には注意が必要です。円安のときは為替差益によって円換算した配当金が増えますが、円高のときは為替損のために減ってしまいます。また、米国株の配当金には日本株とは違う税金のルールが適用され、米国と日本の両方で税金がかかります。

詳しい特徴は順に解説するので、チェックしてみてください。

米国株の配当はいつ?スケジュールを紹介

米国株の配当金が支払われるまでには、いくつかの重要な日程が存在します。ここからは、配当金を確実に受け取るために押さえておきたいスケジュールの基本的な流れをわかりやすく解説します。

権利付最終日までに株式を保有していると受け取れる

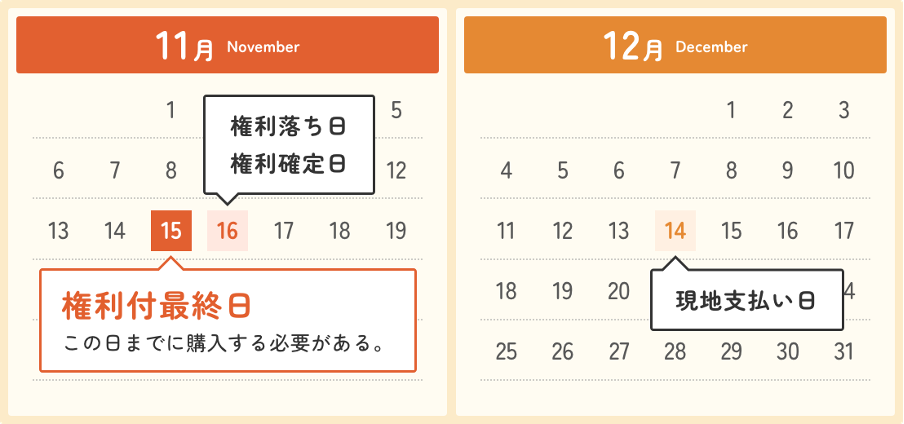

米国株の配当金を受け取るには、「権利付最終日」までに株式を保有している必要があります。この日は配当を受け取る権利が確定する基準日であり、投資家にとって最も重要な日程の1つです。

権利付最終日を過ぎると「権利落ち」となり、この日以降に株式を購入しても配当金を受け取る権利は得られません。

具体的には、権利確定日が6月15日と設定されている場合、権利付最終日はその1営業日前の6月14日となります。この日に株式を保有していることで、配当を受け取る資格が確定します。特に米国株の取引時間は日本時間で深夜にあたるため、余裕を持った計画的な購入が重要です。

権利確定日から通常1〜3週間程度で配当が支払われる

権利確定日は、配当をもらえる株主を最終的に決める日です。通常、権利付最終日の1営業日後となります。

その後、企業が定めた支払日に配当金が支払われます。企業により異なりますが、権利確定日から支払日までは一般的に1〜3週間程度です。支払われた配当金は、証券会社での為替換算を経て、数日後に投資家の口座に入金されます。

前述の通り配当金は米ドルで支払われるため、最終的な受取額は為替レートの影響を受けることを把握しておきましょう。

配当受け取りのタイミングを具体的にチェック

具体例として、代表的な米国株であるマイクロソフト(MSFT)の配当スケジュールを見てみましょう。マイクロソフト社は四半期ごと(年4回)に配当を支払っており、年間配当額は1株あたり3.32ドルです。

2025年の配当スケジュールは以下のような流れになっています。

- 3月の配当:権利付最終日は2月19日、支払日は3月14日

- 6月の配当:権利付最終日は5月14日、支払日は6月12日

- 9月の配当:権利付最終日は8月13日、支払日は9月16日

- 12月の配当:権利付最終日は11月13日、支払日は12月12日

このように、権利付最終日から実際の支払日までは約3週間程度かかります。さらに日本の投資家の場合、米国での支払日から数日後に、円換算された配当金が証券会社の口座に入金されることを覚えておきましょう。

マイクロソフトは過去19年間連続で配当を増やし続けており、安定した配当政策で知られる企業の1つです。しっかりと配当スケジュールを把握しておくことで、効率的な投資計画を立てられるでしょう。

米国株と日本株の配当を比較!3つの違いを紹介

米国株と日本株では、配当に関して大きな違いがいくつかあります。ここでは、投資判断の参考となる3つの重要な違いについて見ていきましょう。

配当の支払い頻度

米国株と日本株で最も分かりやすい違いが、配当金の支払い頻度です。前述の通り、米国株の場合、多くの企業が3ヶ月ごと(四半期ごと)に配当金を支払います。つまり、年に4回の配当機会があるということです。

一方、日本株の場合は年2回(中間配当と期末配当)が一般的で、中間配当を実施せず年1回のみの企業も存在します。このため、米国株の方が定期的な収入を得やすい特徴があります。

配当利回り

米国株市場には、配当利回りの高い企業が多く存在することも特徴です。特に通信、公益、不動産投資信託(以降、REIT)などのセクターでは、4〜6%という高い配当利回りを実現している企業も珍しくありません。

一方日本株市場の場合、配当利回りは一般的に2〜3%程度が中心です。この違いが生まれる背景には、米国企業が株主への利益還元を重視する文化を持っているのに対し、日本企業は従業員の雇用や事業への再投資を優先する傾向があることが挙げられます。

ただし、近年は日本企業も株主還元を強化する傾向にあり、徐々に差は縮まってきています。

税金の取り扱い

配当金への課税方法も、米国株と日本株では異なります。日本株の配当金には20.315%の税率が適用されますが、米国株の場合は米国での源泉徴収税(10%)に加えて日本での課税も発生する点に注意しましょう。

この二重課税については、確定申告をすることで税金の一部を還付できる仕組みがあるため、実質的な税負担は日本株と大きく変わらない水準に調整できます。

高配当の米国株を選ぶ3つのポイント

高配当株を選ぶ際には、単に配当利回りの高さだけでなく、持続可能性や安定性を見極めることが重要です。ここでは、優良な高配当株を選ぶために注目すべき3つのポイントを解説します。

配当性向を確認する

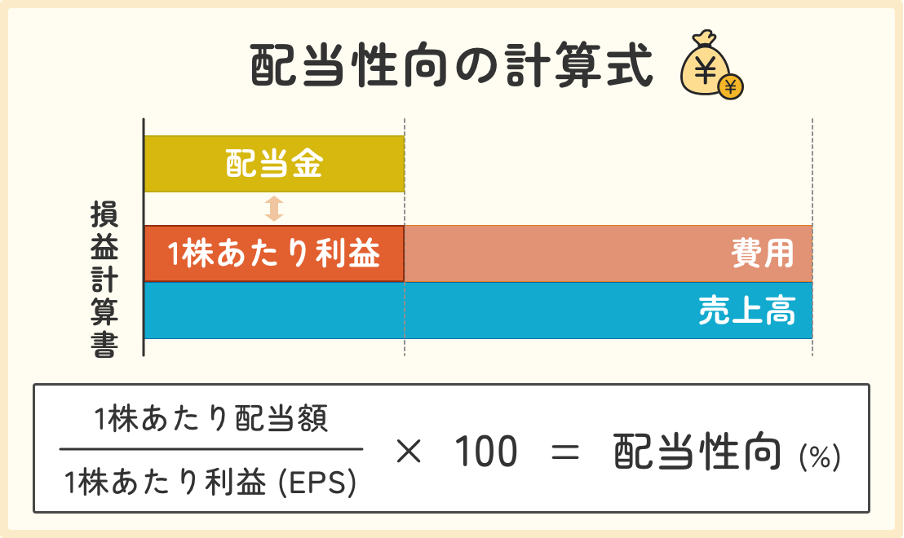

配当性向は、企業が稼いだ純利益に対してどれだけの割合を配当金として支払っているかを示す指標です。この値が高すぎると企業が配当を維持する余力が乏しくなり、減配のリスクが高いと考えられます。

例えば、ある企業の1株当たり純利益が5ドルで年間配当金が2ドルの場合、配当性向は40%です。40%は健全な水準だといえます。一方純利益が3ドルで配当金が2.7ドルの場合、配当性向は90%となり、将来的に配当を維持できないことが懸念されます。

一般的には配当性向が30〜40%程度の企業が望ましいとされていますが、REITや公益事業など、業種によってはより高い配当性向が通常とされる場合もあります。業種ごとの特徴を理解しながら判断することが大切です。

財務状況を評価する

財務の健全性は、配当を安定的に継続できる企業を見極めるための重要な要素です。評価する際は、特に以下の指標に注目しましょう。

- 負債比率:総資産に対する負債の割合が低いほど、財務の安定性が高いといえます。

- フリーキャッシュフロー:事業活動から生み出される資金が、配当金の支払い総額を十分にカバーしているかを確認しましょう。

- 利益の安定性:過去5年程度の業績推移を確認し、大きな変動がない企業を選ぶことが重要です。

これらのデータをもとに、配当金の支払いを無理なく継続できる企業かどうかを確認しましょう。

業種や市場環境を考慮する

高配当株が多い業種として、公益事業、通信、生活必需品、REIT、金融などが挙げられます。これらの業種は一般的に収益が安定しているものの、それぞれ特有のリスクを抱えています

- 公益事業:規制や金利の変動に影響を受けやすい

- 通信:技術革新による投資負担が大きい

- 生活必需品:競争が激しく、利益率が低下しやすい

- REIT:不動産市況や金利環境の影響を受けやすい

- 金融:金利上昇が追い風となる場合がある

また、金利環境の変化は配当株の価格に大きく影響を与えますが、その影響は業種によって異なる点が特徴です。一般的に、金利上昇局面では成長株が買われやすく、高配当株やREITは相対的に不利とされる傾向があります。特に公益事業株(関西電力や東北電力など)やREITは、借入コストの上昇による利益圧迫を受けやすいため、逆風となることが多いです。

一方で、金融株(銀行や保険など)は、金利上昇による拡大が期待されるため、追い風を受けるケースもあります。したがって、「高配当株は金利上昇局面で不利」という一般的な見方は必ずしもすべての銘柄に当てはまるわけではなく、業種ごとの特性を考慮することが重要です。

投資を始める際は、まず長期的に安定した配当を維持・増配している優良企業を中心に選び、業種ごとの特性を理解しながら投資対象を広げていくことをおすすめします。

米国株配当を最大限に活用するための3つの方法

最後に、米国株配当で資産形成をより効率的に進められる3つの方法をチェックしてみましょう。

配当再投資を活用する

配当再投資とは、受け取った配当金を自動的に同じ株式の購入に回す方法です。この戦略により、複利効果を活用して資産を加速的に増やすことが期待できます。少額から着実に株数を増やせるため、初心者にも適した方法です。

例えば1株100ドルで100株を保有し、配当利回りが4%の場合、年間400ドルの配当金を得られます。この配当金をすべて再投資すると、株価が変わらない場合、翌年の保有株数は約104株となり、翌年以降の配当金も増加します。

このサイクルを10年、20年と継続することで、保有株数と配当収入を雪だるま式に増やしていけるのが魅力です。

税金対策を理解する

米国株配当の効果的な税金対策として、NISA(成長投資枠)の活用が有効です。NISA(成長投資枠)では配当金への課税が非課税となり、投資効率を高められます。

また外国税額控除を利用することで、米国での源泉徴収税の負担を軽減できます。特定口座での管理を行えば、確定申告も比較的簡単です。

ただし、NISA(成長投資枠)で受け取った配当金を再投資する場合は一般口座での購入となり、将来の売却時に譲渡益課税の対象となります。そのため税制優遇を最大限活用するには、新規投資をNISAで行い、配当金は別途積み立てて翌年以降のNISAでの投資に回すという方法も検討するといいでしょう。

配当以外にも注目して選ぶ

優良な配当株を選ぶ際は、配当利回りの高さだけでなく、企業の総合的な経営力を評価することが重要です。企業選びで重視したいポイントは、売上高の継続的な成長や安定した利益率の推移、将来を見据えた新規事業への投資、業界内での強固な競争力などです。

総合的な強さを誇る企業の具体例として、マイクロソフトやアップルなどが挙げられます。両社とも配当利回りは1%程度と控えめですが、優れた製品開発力と高い収益性で株価を大きく伸ばしています。特にマイクロソフトは、クラウド事業への積極投資により株価上昇と安定配当の両方を実現していることが特徴です。

このように、配当だけでなく企業の成長性や収益力も考慮に入れることで、定期的な配当収入と株価上昇による利益の両方を狙えるでしょう。

米国株の配当の仕組みを知って資産形成につなげよう

本記事では、米国株の配当金の仕組みから支払いスケジュール、日本株との違い、実践的な投資方法まで詳しく解説しました。

米国株の配当投資は、四半期ごとの定期的な収入と長期的な資産形成の可能性を兼ね備えた、魅力的な投資手法といえます。企業の選び方や税金の基礎知識を理解し、配当再投資などの効果的な運用方法を活用することで安定的な資産形成を目指すことができます。 まずは長期的に増配を続けていて、高配当を出しているような優良企業から投資を始めて、自分なりの米国株投資のスタイルを見つけていきましょう。