いい株をみつける方法として、ファンダメンタル分析という調査方法について耳にしたことがある方も多いでしょう。また「ファンダメンタル分析について詳しく知りたい」と思う方や、成長株を探すときのファンダメンタル分析のやり方について気になっている人も多いようです。

そこで今回は、ファンダメンタル分析とはなんなのかについてわかりやすく解説します。さらにファンダメンタル分析のやり方として、優れた成長株を簡単に見つける方法を紹介します。この記事を読むと、日本で上場している約4,000銘柄の中から最高質の株を自分で選べるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。

ちなみに、この記事は『成長株投資とはなに?成長株投資徹底解説シリーズvol.1』の続編です。成長株投資のやり方として、以下の4STEPを踏むと購入から売却まで完結できることを『成長株投資とはなに?成長株投資徹底解説シリーズvol.1』で紹介しました。

- STEP1.ファンダメンタル分析で将来性のある株を選ぶ

- STEP2.テクニカル分析で大口投資家に買い集められている株を見極める

- STEP3.適切なタイミングで株を購入する

- STEP4.株を売却する

今回の記事は、STEP1を深掘りした記事となっています。まだ『成長株投資とはなに?成長株投資徹底解説シリーズvol.1』の記事をまだ読んでいない方は、そちらの記事もぜひ読んでみてください。

ファンダメンタル分析とは

ファンダメンタル分析とは、企業の業績や属している業界などの情報をもとに将来の株価を予測する方法です。

株に投資している投資家にとっての実質的な価値は、会社が生み出した純利益です。このことから、株式市場では将来の純利益の増減を見越した取引がされています。そのためファンダメンタル分析では、会社の業績を調べたりその会社にとって追い風となるようなニュースがないかを調べたりします。業績や純利益など聞くと難しそうに聞こえますが、次の章以降わかりやすく解説していくので心配はいりません。

ちなみに、いい株をみつける方法としてファンダメンタル分析と対になっているテクニカル分析というものがあります。テクニカル分析は株価を記録しているチャートと呼ばれるものを駆使して、多くの投資家にどのくらい人気があるのかを見極めるための分析です。成長株投資では、この2つの分析を掛け合わせて資産形成します。なおテクニカル分析については、下の『テクニカル分析とはなに?成長株投資徹底解説シリーズvol.3』で詳しく解説しています。ぜひ読んでみてください。

決算についての基礎知識

ファンダメンタル分析をするためには、わずかではありますが予備知識が必要です。ここではファンダメンタル分析で特に重要となる、決算をみるときに必要な知識を紹介します。紹介する内容は、以下のとおりです。

- 決算とはなに?

- 決算発表はどのくらいの頻度で行われている?

- 決算を見る前に知っておくべき売上と利益について

それぞれ解説します。

決算とはなに?

決算とは、会社の成績表のようなものです。会社がどれだけ売上を上げて、その中でどのくらい利益を残せたのかを発表するものが決算発表です。

「ファンダメンタル分析とは」の章で、純利益は投資家にとっての実質価値となるため株式投資では純利益に注目することが重要だと紹介しました。決算発表で業績が公表されると、純利益がどれだけ残ったのかわかります。

決算発表はどのくらいの頻度で行われている?

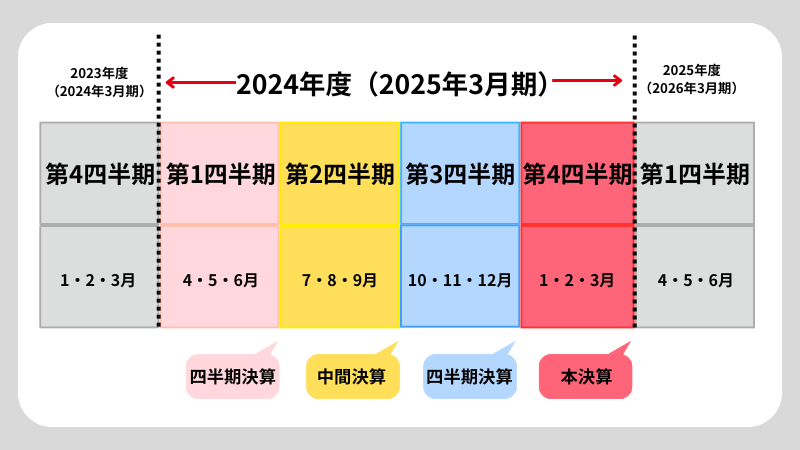

業績は年に4回、四半期ごとに発表されます。発表される時期は会社によりまちまちですが2月、5月、8月、11月に決算発表する会社が多いです。4回の内1回は本決算といって、1年の締めくくりとして1年分の帳簿が締められます。この本決算では来期の業績予想が発表され、それが成長株投資のファンダメンタル分析では、とても重要になります。

ここで押さえておきたいポイントは、以下の2つです。

- 四半期ごとに決算が発表される

- 本決算で来期の業績予想が発表される

この2点は、必ず押さえておきましょう。

決算を見る前に知っておくべき売上と利益について

ここでは決算をみて投資に値する銘柄を探すために、事前に知っておくべき知識として売上と利益について解説します。先ほど、株式投資では特に純利益が投資家にとっての実質価値となるため重要であると紹介しました。そこで決算を見るときに必要な知識として、売上から経費を引いて純利益を残すまでの過程を頭にいれておきましょう。

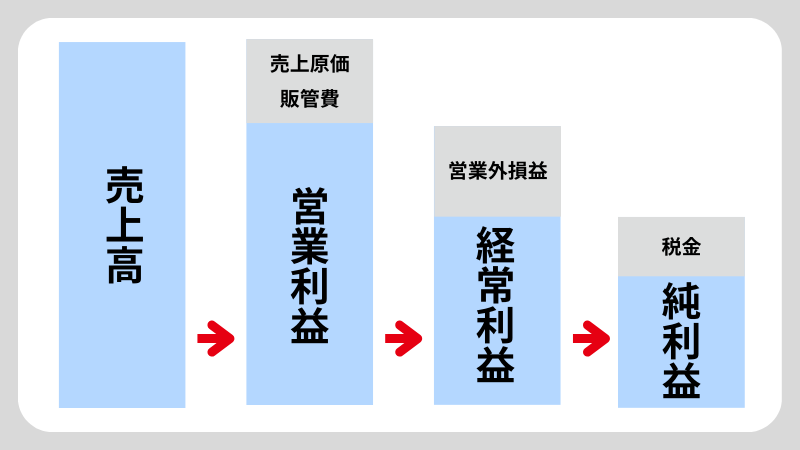

売上とは、製品やサービスを売って得た収入のことです。そこから売上原価と販売管理費(販管費)を引いたものが、営業利益となります。売上原価とは商品やサービス自体をつくるのに必要なお金のことで、販売管理費とは商品やサービスを売るときに必要な人件費や広告費などのことです。

その営業利益から営業外損益を加減したものが、経常利益といいます。営業外損益とは本業以外から生じた利益や損失です。たとえば、銀行への利息や為替差損などのことを指します。そして、経常利益から法人税などの税金などを引いて最終的に残るものが純利益です。

この流れは、ファンダメンタル分析をする際に知っておくべき基本となる知識ですので頭の片隅においておきましょう。

ファンダメンタル分析で最高の銘柄を選ぶときに注目すべきポイント

ファンダメンタル分析で最高の銘柄を選ぶときに見るべきポイントは、大きく分けて3つあります。

- 企業の業績

- 属している業種

- 株価指標

これら3つの観点から会社を観察して、全ての条件を満たす企業を選びます。

ですが、どこで情報収集をすればいいのか疑問がでてくると思います。基本的にはどこのサイトでも構いませんが、無料で使える「株探」というサイトで必要な情報はすべて収集可能です。この記事では、株探を参考にして紹介します。

ファンダメンタル分析で業績を見るべきポイント

ファンダメンタル分析をする前に必要となる知識をここまで解説しました。ここからは、実際に成長株を探すときに業績で見るべき重要なポイントについて解説します。

業績をみて銘柄を選ぶときに注目するポイントとして、まずは以下の2点を確認します。

- 当期四半期の売上とEPS

- 来期の業績予想の売上とEPS

これらはどちらか片方だけというより、両方の条件を満たしている株を探すことが好ましいです。では、それぞれ解説していきます。

当期四半期の売上とEPS

成長株投資をする際に重要になるものが、当期四半期決算で発表された売上とEPS(Earnings Per Share / 1株純利益)です。EPSとは、先ほど紹介した純利益を1株当たりの金額に直したものです。EPSは以下の式で求められます。

- EPS=当期純利益÷発行済み株式数

EPS自体を難しく考える必要はなく、純利益を1株当たりいくらなのかを表したものであることを認識していれば問題ありません。

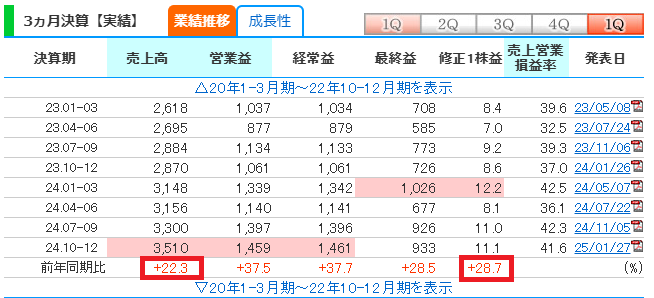

この当期四半期の売上とEPSの成長率が、前年同期比で最低でも20%以上ある株を選ぶことが重要です。たとえば、2023年第4四半期決算の売上が100億で2024年第4四半期(当期)の売上が120億なら20%成長したことがわかります。売上とEPSの成長率は、多ければ多いほどいいです。

なお重要な注意点として、前年同期比で比較することがとても大切です。前年同期比とは、前年の同四半期のことを指します。

2024年第4四半期の前年同期が2023年の第4四半期で、2024第4四半期の前期が2024年第3四半期です。前年同期は前期と似てややこしいですが、比較するのは前年同期ということを整理しておきましょう。

なぜ前年同期と比較するのかというと、会社の業績は季節性があり、月や時期ごとに波がある場合が多いからです。そのため、業績の良し悪しをみるときは必ず前年同期比で確認するようにしましょう。なお、株探でみると「決算」タブの「3ヵ月決算」で確認できます。

来期の業績予想の売上とEPS

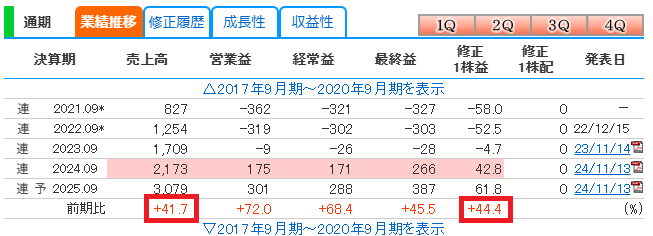

もう一つ成長株投資で株を選ぶときに見るべきポイントとして、来期の業績予想も重要です。来期の業績予想は先ほど紹介した、本決算の時に発表されます。

株を選ぶときのポイントとして、来期の業績予想の売上とEPSが最低でも20%以上増加することを予想している企業を選ぶことが重要です。なぜこれまでの実績ではなく来期の予想が重要なのかというと、株式市場は将来の利益を見越して取引する場所だからです。株式市場は過去に一切興味を示さないため、来期の業績予想に注目して投資します。

ちなみに、来期の業績予想は会社の調子次第でいきなり修正されることがあります。その際株価が大きく動く場合があるので、ニュースをチェックしておくことも重要です。来期の業績予想は「決算」タブの「通期」から確認できます。

成長株投資で避けるべき業種

ここまで、業績の面から成長株として質の高い銘柄を選ぶ方法を紹介しました。上場企業は約4,000銘柄あるので、業績だけで絞ろうとしても成長株ではない株を選んでしまう可能性が高いです。

そこで、次は成長株が少ない業種を除外してさらに銘柄選定の精度を上げていきます。ここで紹介するディフェンシブ銘柄と景気循環銘柄が多い業種を避けると、さらに質のいい成長株を選べるようになります。

ディフェンシブ銘柄が多い業種

ディフェンシブ銘柄とは、景気の動向を受けにくい銘柄のことを指します。たとえば、生活必需品となるようなものを売ってお金を稼いでいる会社です。ディフェンシブ銘柄が多い業種としては、以下のようなものが挙げられます。

- 食料品

- 電力・ガス業

- 水産・農林業

- 陸運業

このような業種はすでに成長しきっている会社が多く、成長企業とは言えない会社が大半を占めます。そのため、はじめから除外しておくと効率よく成長株を探せるでしょう。

景気循環銘柄が多い業種

景気循環銘柄とは、景気の波の影響を受ける株のことです。会社の商品力というより、景気動向によって受注が増減することで売上が変動するような会社は成長企業ではないため外して問題ありません。

『成長株投資とはなに?成長株投資徹底解説シリーズvol.1』でも解説しましたが、成長株は新しいサービスを提供する会社や新しい時代を担う業界からでてくる可能性が高いです。

景気循環銘柄は、そのような特徴を満たす可能性が低いため最初から除外しましょう。たとえば、以下のような業種が挙げられます。

- 繊維製品

- 鉄鋼

- 金属製品

- 機械

- 非鉄金属

- パルプ・紙

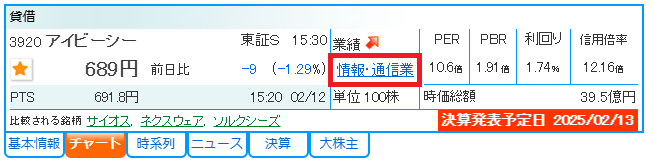

これらの業種から成長企業が出てこないとは限りませんが、4,000銘柄近くある会社のなかから投資する企業を選ばなくてはいけません。そのため、ある程度業種を絞った方が効率的でおすすめです。ちなみに、業種は銘柄名の右側にでています。

成長株に投資する際に注目すべき株価指標

業績や会社が属する業界から、ある程度質のいい企業が絞れます。次は、さらに質のいい「珠玉の一社」を見つけるために、株価指標を確認しましょう。株価指標とは、企業を評価する際に使うものさしのようなものです。ここでは、ROEとPERという株価指標を使ってさらに質の高い銘柄を選びます。

ROE(Return On Equity)

業績と業種である程度銘柄を絞れたら、次はROEを確認します。ROEとは、自己資本比率と呼ばれるものでどれだけ効率的に経営できているのかを示す指標です。計算式は以下のとおりです。

- ROE=当期純利益÷自己資本×100

ROEをみると会社が自己資本となるお金を使って、どれだけ効率的に利益をだせているのかがわかります。目安としては12%以上あるのが好ましいです。

また事業形態の問題で業種によっては、ROEが低い業種があります。その際は、同業種の競合と比べるのがおすすめです。ROEが低くても同業種の企業と比較して高ければ問題ありません。ROEで企業を選別する際は、業種の中でなるべくトップクラスにROEが高い会社を選びましょう。先ほども解説しましたが投資家にとっては純利益が一番大事ですので、上手く経営されているのかはとても重要です。ROEは、「決算」タブの通期の「収益性」タブを開くと確認できます。

PER(Price Earnings Ratio)

PERとは、会社の割安度合いを図るための指標です。PERは利益に対して、現在の株価がどのくらい割安なのかを確認します。PERは以下の式で求められます。

- PER=株価÷EPS(一株純利益)

だいたい15倍程度が標準で、15倍以下だと割安で15倍以上だと割高だという見方がされます。PERは株式投資では、かなり基本的な指標となっています。

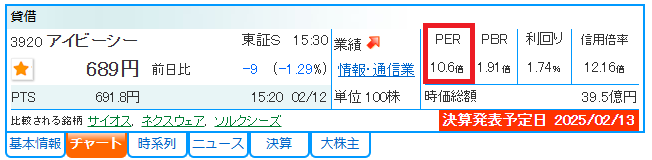

成長株に投資する際は、PERが極端に低い5倍以下のものは避けるようにしましょう。なぜなら成長株は、将来稼ぎ出す利益を見越して取引されるため、質のいい成長株は割高である場合がほとんどだからです。「PERは低い方がいい」とよく言われていますが、成長株投資ではPERが低い株は避けるべきですので注意しておきましょう。「株探」では、PERは業種の横に記載されています。

まとめ

今回は、ファンダメンタル分析について解説しました。質のいい成長株の条件をまとめると、以下のようになります。

- 当期四半期の売上とEPSが最低20%以上前年同期比で成長している

- 来期の業績予想の売上とEPSが最低20%以上成長する見込みである

- 成長企業が少ない業種から選ばない

- 高いROEの会社を選ぶ

- PERが低すぎる銘柄は避ける

これら5つの条件を満たす株を選ぶと、かなり質のいい銘柄を選べているといえます。なお、今回は筆者おすすめの「株探」をベースに解説しましたが、決算報告書など自分にあった情報ソースを探して分析してみるのもおすすめです。

高品質な銘柄を選択できたら、次は冒頭でも紹介したSTEP2.の手順に移ります。ファンダメンタル分析で選んだ質のいい銘柄が大口投資家に買い集められているのかを確認する作業です。『テクニカル分析とはなに?成長株投資徹底解説シリーズvol.3』 下の記事では、次のSTEPとしてテクニカル分析で大口投資家の動向の確認の仕方を解説します。成長株投資で資産形成できるようになるためには、次に紹介するテクニカル分析もかなり重要なものとなります。テクニカル分析の基本からやり方についても詳しく解説していますので、ぜひ下の記事も読んでみてください。