線グラフや棒グラフが交差するMACD(マックディー)。MACDというテクニカル指標があることは知っているけど「MACDとはどんな指標で、どのようにみたらいいのだろう?」と思っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、MACDの基本的な概念から見方まで徹底解説します。

さらに、MACDを使う際の注意点もまとめました。本記事を読めば、MACDを活用した投資判断ができるようになります。ぜひ、最後まで読んで実践してみてください。

MACDとは

MACDとは2本の移動平均線の間隔をみて、トレンドの転換点やトレンドの方向を予測するテクニカル分析ツールです。「Moving Average Convergence and Divergence」の略で、日本語では「移動平均収束拡散法」と呼ばれています。MACDは、MACD線(青線)・シグナル線(緑線)・ヒストグラム(棒線)の3つの要素で構成されています。

また、プラスやマイナスに振れるヒストグラムの基準点を0ラインといい、MACD分析においてトレンドを見極める際に不可欠なポイントの1つです。これら3つの指標を組み合わせて取引タイミングやトレンドを視覚的判断しやすくしたツールがMACDです。

MACDで構成されている指標

MACDを使いこなすためには、MACD線・シグナル線・ヒストグラムの理解が重要です。本章では、3つの指標についてそれぞれ詳しく解説します。

MACD線

MACD線は、MACD分析の中心となる最も重要な指標となる線で、以下の式で求めた数値を繋げたものです。

- MACD線=短期EMA – 長期EMA

EMA(指数平滑移動平均線)とは、一般的によく使われるSMA(単純移動平均線)よりも直近の価格の比重を重くし、反応が早くなるよう設定された移動平均線です。EMAの期間は基本的に短期が12日、長期は26日で設定されます。

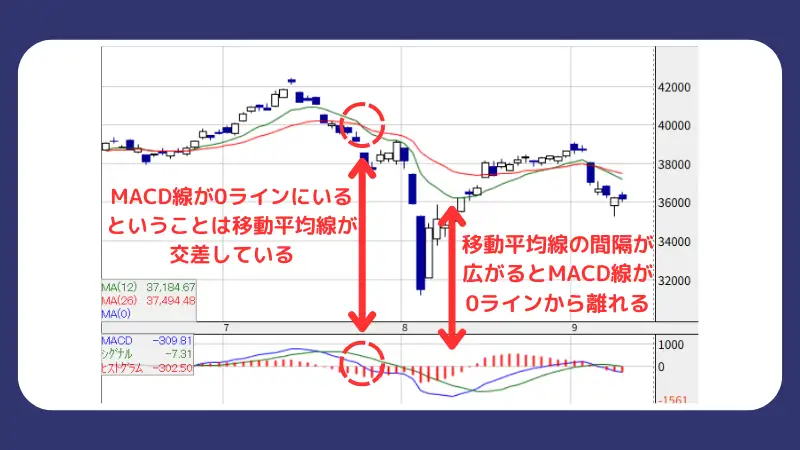

ここで理解しておきたいのが、MACD線は2本の移動平均線の間隔を観察している点です。移動平均線の間隔が広がると(MACD線が0ラインから離れる)トレンドに勢いがあることを示しています。反対に間隔が狭まると(MACD線が0ラインに近づく)トレンドの勢いが弱くなっていることを意味します。

計算式からもわかりますが、MACD線が0ラインにいるということは移動平均線が交差(ゴールデンクロスかデッドクロス)しています。つまり、MACD線は0ラインとの距離をみて、今後EMAが交差するのかを予測ができるツールです。

シグナル線

シグナル線は、MACD線をEMA(指数平滑移動平均線)で表したものです。期間は、一般的に9日間で設定されます。シグナル線は、MACD線の移動平均線であることから、これら2つの線が交差するポイントに注目するとMACD線のトレンドの転換点を掴めます。

シグナル線を活用しMACD線のトレンドの方向がわかれば、0ラインに近づく最初のきっかけをみつけることが可能です。そのため、シグナル線は多くの投資家から重要視されています。

ヒストグラム

ヒストグラムは棒グラフのように表示される指標で、MACD線とシグナル線の差を視覚的に表現しています。計算式は、以下のとおりです。

- ヒストグラム = MACD線 – シグナル線

MACD線とシグナル線のクロスは重要な売買シグナルとなりますが、ヒストグラムの増減を観察することによりMACD線とシグナル線の交差を事前に予測できます。MACD線とシグナル線の交差が売買シグナルになることについては、次の章で解説します。

MACDの見方

本章では、MACDの見方を紹介していきます。これから紹介する4つの見方をマスターすれば、トレンドの転換点やトレンドの方向を見極める助けとなるでしょう。

- MACD線とシグナル線のクロス

- 0ラインに注目しトレンドを読む

- ヒストグラムで勢いを確認

- ダイバージェンス

それぞれ解説します。

MACD線とシグナル線のクロス

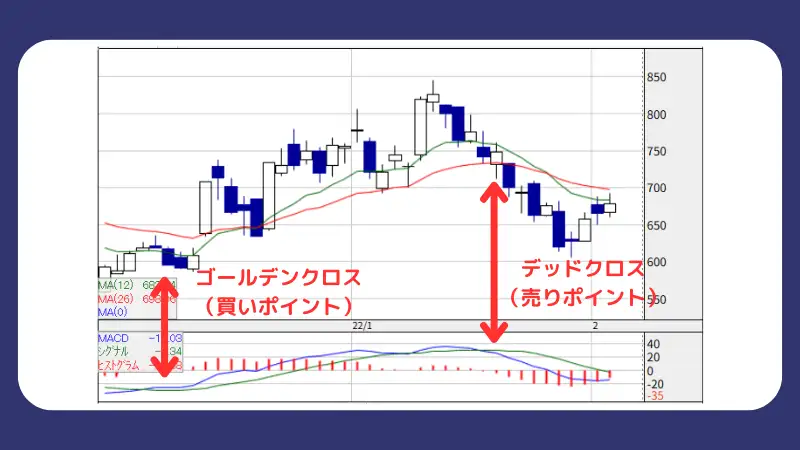

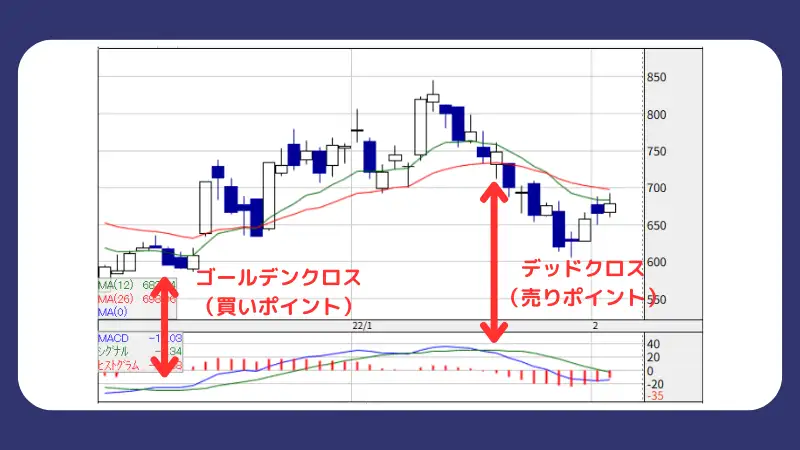

MACDの最も基本的な使い方は、MACD線とシグナル線のクロスを確認して移動平均線のクロスよりも早めにトレンドの転換点を見極めることです。ゴールデンクロス(MACD線がシグナル線を下から上に抜ける)が発生したら、「買い」のシグナルとして捉えられます。逆に、デッドクロス(MACD線がシグナル線を上から下に抜ける)が発生したら、「売り」のサインになります。

MACD線とシグナル線の交差により、MACD線が0ラインに近づくサインとなることからトレンドの転換点を移動平均線のクロスよりも早く予測することが可能です。

注意点として、ゴールデンクロスとデッドクロスが発生する場所に注目する必要があります。なぜなら、0ラインより下でゴールデンクロスするのか、上でゴールデンクロスするのかで意味が変わるからです。

0ラインより下でゴールデンクロスするなら、長期の移動平均線が短期の移動平均線より上にあり、元々下降トレンドであったことがわかるためトレンドの転換点だと捉えられます。

一方、0ラインより上でゴールデンクロスする場合は、上昇トレンド中に勢いが弱まりつつあったが再度勢いを取り戻した場面だと考えられます。このため、トレンドの転換点からは遠いと考えられるでしょう。

以上のことから、ゴールデンクロスで取引する場合は、0ポイントより下でゴールデンクロスするときに買いをいれるのがおすすめです。なお、デッドクロスの場合はゴールデンクロスとは逆になります。

0ラインに注目しトレンドを読む

MACD線が0ラインより上にあれば、現在のトレンドが上昇トレンドである可能性を示しています。MACD線が0ラインより下ならば下降トレンドで、0ライン付近で横ばいで交差しているならレンジ相場と読みとれます。

MACD線は「短期EMA – 長期EMA」で求められることを先ほど解説しました。このことから、MACD線がプラスなら短期のEMAは長期のEMAより上にあるため上昇トレンドかもしれないと判断できます。逆にMACD線がマイナスなら、短期の移動平均線は長期の移動平均線よりも下にあるので下降トレンドの可能性が高いとわかるでしょう。0ラインを基準にMACD線の位置をみると、現在のトレンドをある程度見極められます。

ヒストグラムでトレンド転換を先読みする

ヒストグラムは、MACD線とシグナル線の交差を先読みできます。ヒストグラムの計算式は「MACD線-シグナル線」だと先ほど紹介しました。ヒストグラムが0に近づいているということは、MACD線とシグナル線が接近していることを意味し、近いうちに交差する可能性が高いことを示しています。このことから、ヒストグラムをみるとMACD線とシグナル線のゴールデンクロス・デッドクロスの予兆を捉えられます。

ヒストグラムの高さが拡大している(棒グラフが長くなっている)場合、MACD線の勢いが強いためトレンドは継続するとわかるでしょう。反対に、ヒストグラムの高さが縮小している(棒グラフが短くなっている)場合、MACD線の勢いが弱まっており、トレンド転換や調整の可能性があることを示唆しています。

このようにヒストグラムを観察することにより、MACD線のトレンド転換点(売買ポイント)をさらに早く察知できます。ヒストグラムは上級者向けの指標ですが、うまく使えるようになるとトレンドの天井と底をよりピンポイントで狙えるようになるでしょう。

ダイバージェンスを確認する

ダイバージェンスとは、価格の動きとテクニカル指標が示す動きが逆行することで表されるトレンド転換のサインです。価格が高値更新しているのに、MACD線が下降トレンドにある場合などが挙げられます。

このような現象が起こる理由は、相場の表面上の動きとその内部の勢いに差が生じているからです。株価は上昇しているようにみえても、その勢いが徐々に弱まっていればMACDは下降傾向を示し、やがて価格も下落に転じる可能性が高くなります。ダイバージェンスを発見したら、トレンド転換の可能性を疑い警戒しながら相場を観察するのが重要です。

MACDを使う際の3つの注意点

MACDは、トレンドの転換点や勢いを見極めるための助けになる優れたテクニカル指標ですが、完璧なツールではありません。より効果的にMACDを活用するためには、以下の注意点を押さえておくことが重要です。

- ダマシに注意

- 他の指標と組み合わせる

- 横ばい相場で機能しにくい

それぞれ解説します。

1.ダマシに注意

どんなに優れたテクニカル指標であっても、正確に将来の値動きを予測することは不可能に近いです。MACDも例外ではなく、ダマシと呼ばれる誤ったシグナルを出すことがあります。たとえば、MACD線とシグナル線がゴールデンクロスを形成して買いシグナルが出たにもかかわらず、実際には価格が下落してしまうケースも存在します。

このようなダマシが起こる理由は、相場の価格は最終的には市場参加者の需要と供給によって決まるからです。ダマシはどうしても避けられないため、損切りすることも視野にいれておくようにしましょう。「このポジションはいくらまでの損失なら許容できるか」を事前に決めておき、その水準に達したら迷わず損切りする習慣をつけることがおすすめです。

2.他の指標と組み合わせる

MACDの精度をさらに高めるためには、他のテクニカル指標と組み合わせて使用するのがおすすめです。たとえば、RSI(相対力指数)と呼ばれる相場の「過熱感」を表すテクニカル指標と組み合わせるとさらに精度を上げられるでしょう。

RSIは、70%を超えると「買われすぎ」、30%を下回ると「売られすぎ」と判断されることが多いです。MACDで買いシグナル(ゴールデンクロス)が出ているときと同時期にRSIが30%を下回る「売られすぎ」の状態であれば、強い買いサインとみなせます。

逆に、MACDで売りシグナル(デッドクロス)が出たときに、RSIが70%を超える「買われすぎ」の状態であれば、強い売りサインです。このように、複数の指標が同じ意味のサインを発すると、より信頼性の高いシグナルとして捉えられます。

3.横ばい相場で機能しにくい

横ばい相場では、MACDが機能しにくい弱点があります。MACDが特に力を発揮するのは、明確なトレンドがある相場環境です。横ばい相場は価格の方向性が明確ではないので、MACD線とシグナル線が0ライン付近で何度もクロスしてしまうことが多いです。

そのため、多くのダマシが発生し誤ったトレード判断につながる可能性があります。MACDを使用する際は、まず相場がトレンド相場なのか横ばい相場なのかを確認して使うのが重要です。

まとめ

MACDはMACD線・シグナル線・ヒストグラムの動きを正しく理解することで、相場のトレンドや転換点を見極められるツールです。MACDの見方として、特に重要なポイントは以下の4つです。

- MACD線とシグナル線のクロス

- 0ラインを基準としたトレンド判断

- ヒストグラムによる勢いの確認

- ダイバージェンスを確認

MACDは完璧ではなく、横ばい相場では機能しにくいといった注意点があります。ですが、この特性を理解した上で活用すれば資産形成の助けとなるでしょう。ぜひこの記事を参考に、実際のチャートでMACDを確認しながら少しずつ使って自身の投資に活かしてみてください。

※投資はお客様自身の判断と責任において行ってください。