株式投資で利益を得るためには、どの企業に投資するかが非常に重要です。そこで役に立つものが企業の財務分析ですが、分析対象となる指標は数十にものぼり、特に初心者は何からどう始めればよいのか戸惑ってしまうかもしれません。

そんな株式投資初心者の方々に向けて、本記事では財務分析の基礎となる指標を10個に絞ってお伝えします。最後まで読んで、投資する企業選びの判断力を高めましょう。

株式投資における財務分析とは

財務分析とは、財務諸表をもとに企業の経営状況や財務状況を評価することです。

投資するに値する企業かを判断するために、同じ指標でも過去からどう推移しているのか、同業他社と比較して優れているか、さまざまな切り口で分析していきます。

なお、株式投資において企業の財務分析は「ファンダメンタルズ分析」に該当します。ファンダメンタルズ分析とは、企業の株価や業績、財務状況をもとに将来の株価を予想する分析手法で、中長期的な投資でよく活用されます。

財務分析では財務諸表(決算書)を見よう

財務分析に必要なものは、その企業の財務諸表です。決算書ともいって、おもな内容は損益計算書(P/L)、貸借対照表(BS)、キャッシュフロー計算書(CF)の3種類です。この3つをまとめて「財務三表」と呼びます。

ここでは株式投資の初心者向けに、財務三表のなかから、さらに損益計算書と貸借対照表に絞って解説します。

損益計算書(P/L)

損益計算書は、企業が一定期間にいくら稼ぎ、費用をいくら支払ったのかが書かれている書類です。「Profit(利益)and Loss(損失)」の頭文字から、P/Lとも表します。

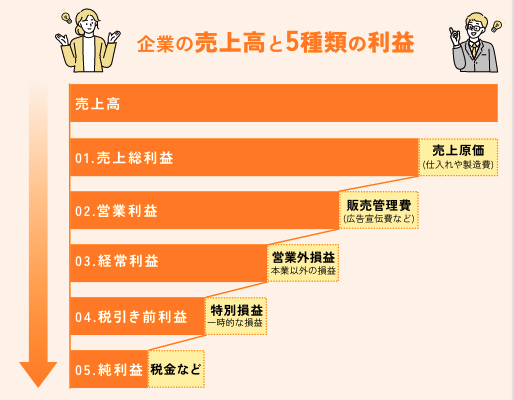

また、企業の利益は以下のように5段階に分かれて計算されます。

- 売上総利益(粗利):売上高から仕入高など売上原価を引いた利益。商品やサービスの基本的な収益力を示す

- 営業利益:総利益から広告宣伝費などの販売費、人件費や家賃などの管理費を差し引いた利益。事業運営で得た儲けを示す

- 経常利益:営業利益に、借入金の利払いや為替差損益など事業運営以外で生じた損益を加えた利益。事業だけでなく投資など財務活動も含めて稼いだ儲けを示す

- 税引前純利益:経常利益に、不動産の売却益や災害による損失など通常は発生しない特別な損益を反映した利益を示す

- (当期)純利益:税引前純利益から法人税などの税金を差し引いた最終的な利益を示す

投資家がよく注目するのは、事業運営の稼ぎを示す営業利益と、配当金の源泉となる純利益です。まずはこの2つを押さえておきましょう。

貸借対照表(BS)

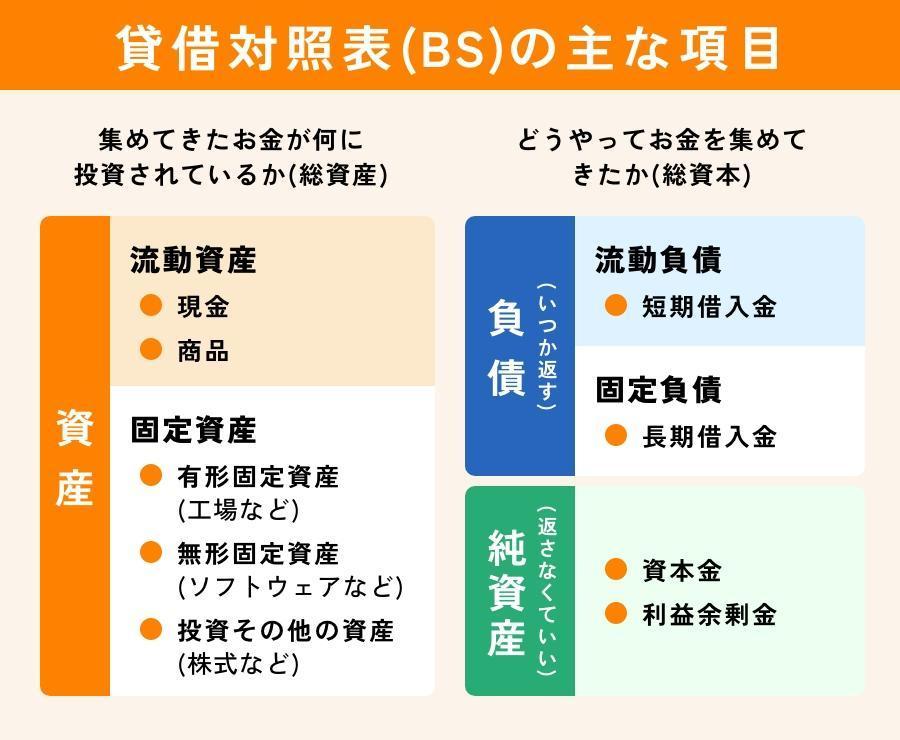

貸借対照表は、期末時点で企業が持つ資産・負債・純資産の残高を明らかにする一覧表です。

- 資産:現金や預金、設備、建物、ソフトウェアなど

- 負債:銀行からの借入金をはじめ支払義務のある債務

- 純資産:株主からの出資金や利益の積み上げなど、返済する必要がない資金。自己資本ともいう

貸借対照表は、資産の額と、負債と純資産の合計額が常に一致するためバランスシート(Balance Sheet、BS)とも表します。企業の安定性や投資リスクの判断に役立つ書類です。

決算書を閲覧する方法

決算書の内容は決算短信や有価証券報告書に記載されます。

決算短信は四半期や通期の決算情報の要点を簡単にまとめた書類で、有価証券報告書は決算情報に加えて事業内容や経営環境なども詳細に書かれています。

決算短信や有価証券報告書を閲覧するおもな方法は下記の3種類です。

- 企業の公式サイト(IR情報ページや「株主のみなさまへ」ページなど)

- TDnet(適時開示情報閲覧サービス):直近1ヵ月分に公開された決算短信を閲覧できる

- EDINET:有価証券報告書、四半期報告書を閲覧できる

まずは決算短信と有価証券報告書の両方を閲覧してみて、どのようなことが書かれているのか実際に確かめてみるとよいでしょう。

株式投資における財務分析の4要素

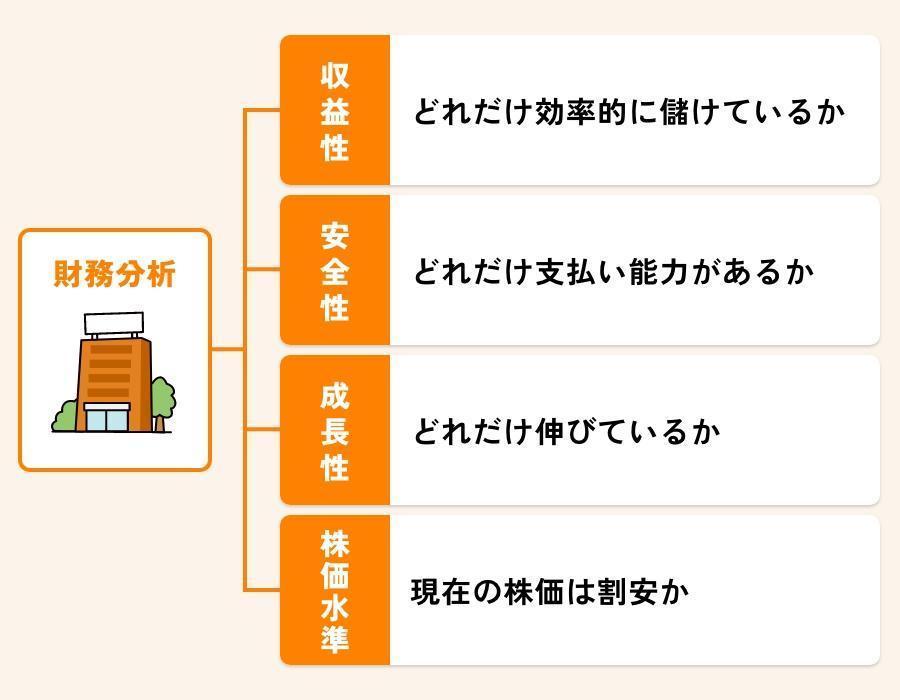

財務分析では、損益計算書や貸借対照表の内容を収益性・安全性・成長性・株価水準の4つの切り口で評価していきます。

収益性

収益性を簡単に言い換えると、その企業の「儲ける力」です。

具体的には、投じた資本を活用してどれだけ効率よく利益を生み出したか、売上高に対して利益をどれだけ残せたかを分析していきます。収益性の分析にはおもに損益計算書を使います。

安全性

収益力だけでなく、企業の懐事情が安定しているかどうかも重要な要素です。経営状態は良好か、倒産のおそれはないかを評価します。

例えば、銀行からの借り入れに対する返済能力や、資産と負債のバランスを、貸借対照表を中心にみて分析していきます。

成長性

企業のこれまでの成長度合いや、今後成長する可能性は、株式投資において欠かせない要素でしょう。成長性の分析は、まず損益計算書から売上や利益の伸び率をみることが基本です。

ただし、利益を元手にした設備投資や新規事業への投資状況なども企業の成長要素に含まれるため、収益性や安全性などもあわせた多面的な分析が重要です。

株価水準

これまでに紹介した収益性・安全性・成長性を現在の株価と比較して、今その企業は投資対象として割安なのか割高なのか評価します。

具体的には、利益と株価、純資産と株価の比較によって株価水準を評価し、投資タイミングの見定めに役立てます。株価水準を示す指標は複数ありますが、いずれも絶対ではありません。あくまで目安として捉える心構えも大切です。

収益性を分析する指標4つ

ここからは、4要素の分析に役立つ指標を紹介します。まずは収益性分析に使う代表的な指標を4つ、みていきましょう。

売上高営業利益率

企業があげた売上から、どれだけの営業利益を確保できているのかを示す指標が売上高営業利益率で、以下の式で求めます。

売上高営業利益率(%)=(営業利益÷売上高)×100

5種類ある利益のなかで営業利益を重視する理由は、営業利益が「事業活動で得た稼ぎ」を示すからです。営業利益には投資による損益や不動産の売却などによる損益は含まれません。企業活動の中心は事業の運営ですから、まずは営業利益に注目します。

売上高営業利益率は高いほうがよいとされていますが、業種によってその水準は異なるため、同業他社と比較して評価していきましょう。

ROA(総資産利益率)

ROAは、負債も含めて企業が持つすべての資産からどれだけの利益を生み出したのかを示す指標です。計算式は以下のとおりですが、経常利益や純利益を使って計算する場合もあります。

ROA(%)=(営業利益÷総資産)×100

数値が高ければ、無駄な資産を持たず、手持ちの資産を効果的に活用できていると評価できます。つまりROAは手持ちの資産の収益力がわかる指標です。

ROE(自己資本利益率)

ROAが資産の収益力を示すのに対して、株主から得た出資金の収益力を示す指標がROEです。

ROE(%)=(当期純利益÷自己資本)×100

一般的にはROEが12%以上であれば優良企業とされ、2023年には東証が上場企業に対して資本の収益性を意識した経営をするように要請しています。

しかしROEは数値が高いからよいとも一概にはいえず、背景の考察も重要です。例えば企業が自社の株を買えば分母の自己資本は減少するため、ROEが人為的に引き上げられているかもしれません。また成長段階にある企業の場合は事業がまだ軌道に乗っておらず、将来性はあってもROEが低くなりがちです。

配当性向

配当性向は、企業が純利益からどれくらいを株主への配当に回しているかを示します。配当金を重視して株式投資をする人は注目すべき指標といえるでしょう。

配当性向(%)=(配当金÷税引後利益)×100

この指標は数値が低いから悪い、高いからよいとはいえず、正解は存在しません。

成長ステージにある企業では、配当を出さない代わりに新規事業や設備にお金を投じて、収益力をさらに高めていくケースも多いためです。反対に、配当性向の高い企業には成熟企業が多くみられます。

安全性を分析する指標2つ

流動比率と自己資本比率は企業の安全性を分析するのに役立つ指標です。それぞれ内容を整理していきましょう。

流動比率

流動比率は流動資産と流動負債のバランスを表し、企業の資金繰りを示すひとつの指標です。

流動資産は、資産のなかでも現金をはじめ普通預金や自社の商品などすぐに現金化できるもの、流動負債は負債のうち1年以内に返済すべきものを指します。

これを踏まえて、流動比率の求め方は以下のとおりです。

流動比率(%)=(流動資産÷流動負債)×100

一般的には、流動比率が200%あれば理想的、120%〜140%程度でも問題ないとされています。しかし、100%未満は要注意です。現金化しやすい資産よりも、すぐに返済すべき負債のほうが多い状況で、返済のための資金を用意できず、倒産のおそれもあると判断されるためです。

自己資本比率

自己資本比率は企業の総資本に対する自己資本の割合で、比率が高いほど借金に頼らず安定した経営ができていると判断されます。

自己資本比率(%)=(自己資本÷総資本)×100

総資本は負債と純資産の合計、自己資本には純資産を当てはめて計算しましょう。

自己資本比率も高いほうが望ましいとされますが、低いから悪いとも限りません。有望な新規事業があるなら借金をしてでも事業を拡大すべきでしょうし、自己資本の使い道がなくて余っているようなら配当や賃上げに回すほうが適切かもしれません。単に数値の高低だけでなく、事業の状況などもあわせて分析しましょう。

ちなみに、海外に営業拠点のある銀行については、バーゼル合意という国際統一基準に基づいて8%以上の自己資本比率の達成が求められています。投資先として銀行株を考えている際には参考にするとよいでしょう。

成長性を分析する指標2つ

企業の成長性は、売上高や利益の「伸び率」に注目して分析します。ここでは売上高成長率と営業利益増加率の2つの指標を紹介します。

売上高成長率(増収率)

売上高成長率は増収率ともいって、前年と比較して売上高がどれだけ増減したかを示す指標です。

売上高成長率(%)={(当期売上高-前期売上高)÷前期売上高}×100

数値が高いほど良好とされますが、直近1年分だけでなく必ず数年間の推移を確認しましょう。なぜなら、今その企業が急成長期にあるのか、安定期にあるのか、状況によって同じ数値でも、良し悪しが変わってくるためです。これは次に紹介する営業利益増加率でも同様です。

営業利益増加率

営業利益が前年からどれだけ増減したかを示す指標が営業利益増加率です。

営業利益増加率(%)={(当期の営業利益-前期の営業利益)÷前期の営業利益}×100

複数年にわたって営業利益の減少が続いている場合は、利益の少なさから経営が悪化しているおそれがあります。また、業界全体のトレンドや景気の良し悪しも関係している可能性があるため、同業他社との比較も重要です。

株価水準を分析する指標2つ

PER、PBRという言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。この2つは企業の株価水準を計る指標です。それぞれ内容を解説していきます。

PER(株価収益率)

PERは、企業の利益と株価の関係を示し、株価が企業の利益とくらべて割高か割安かを判断するために非常によく使われる指標です。求め方は2種類あります。

- PER=株価÷1株あたり利益(EPS)

- PER=時価総額÷純利益

PERが高いと割高、低いと割安といわれますが、実は絶対的な基準はありません。また業種によっても水準は異なるため、同業他社との比較が重要です。

PBR(株価純資産倍率)

PBRは株価と純資産の関係を示し、市場が評価するその企業の価値と、帳簿上の企業の価値をくらべる指標です。PBRに関しては2通りの求め方があります。

- PBR=株価÷1株あたり純資産(BPS)

- PBR=時価総額÷純資産額

PBRは1倍を下回っていれば割安な可能性があります。

しかしPBRが1倍を下回る企業は、株主にとってはその企業が解散して資本金を返してもらったほうが、持っている株を今の相場で売却するよりも、利益が出る状態です。乱暴にいえば事業を続けるより解散したほうがましな状態といえます。

日本はPBR1倍割れの企業の割合が欧米にくらべて非常に高く、この状況を問題視した東京証券取引所は2023年に上場企業に対して経営改善要請を出し、社会的にも大きな話題となりました。

財務分析のポイント

これまで紹介してきた財務指標を投資判断に活かすにあたって、押さえておきたいポイントが4つあります。よりよい投資判断をするために、必ず理解しておきましょう。

ひとつの指標で判断しない

いくら財務指標が投資判断に役立つからといって、単一の指標だけで判断できるほど財務分析は簡単ではありません。これは企業の利益や資産・負債の残高、株価は複雑に影響しあっているためです。もっと大きな視点でみれば、景気の状況や国際情勢なども企業活動に影響を与えています。

複数の財務指標を分析するとともに、次のステップとしては業界や経済の大きな流れも少しずつ学んでいくとよいでしょう。

複数年の推移をみる

特に売上高や利益、利益率などは単年のデータだけでなく3年〜5年の推移もチェックしたいところです。業績が数年間にわたって改善している企業は安定した成長が期待できますが、赤字や利益率の低下が続く企業には何か懸念すべき問題が発生していると考えられます。

また急激な増収増益があったときには、一時的なものか、このまま継続して成長する可能性があるのかを探っていく必要があります。

同業他社と比較する

売上高営業利益率やPERなど、業種によって目安となる水準が異なる指標も多くあるため、同業他社との比較が重要です。

例として、製造業は材料費がかかる分、非製造業とくらべて利益率は低い傾向があります。このため、適切に財務分析するには同業かつできるだけ同規模の企業との比較が望ましいといえます。他社と比較しながら、その企業独自の成長戦略や事業の特徴を深掘りしていくとよいでしょう。

プロの予想も活用する

株式投資における財務分析の目的は、適切な投資判断をおこなうことです。さまざまな指標を分析した結果、今後業績や株価がどうなりそうか見通しを立てることが重要です。

とはいえ、先述のとおり企業の業績や株価に関する予測はさまざまな要素が複雑に絡み合って動いているため、初心者にはなかなか難しいでしょう。

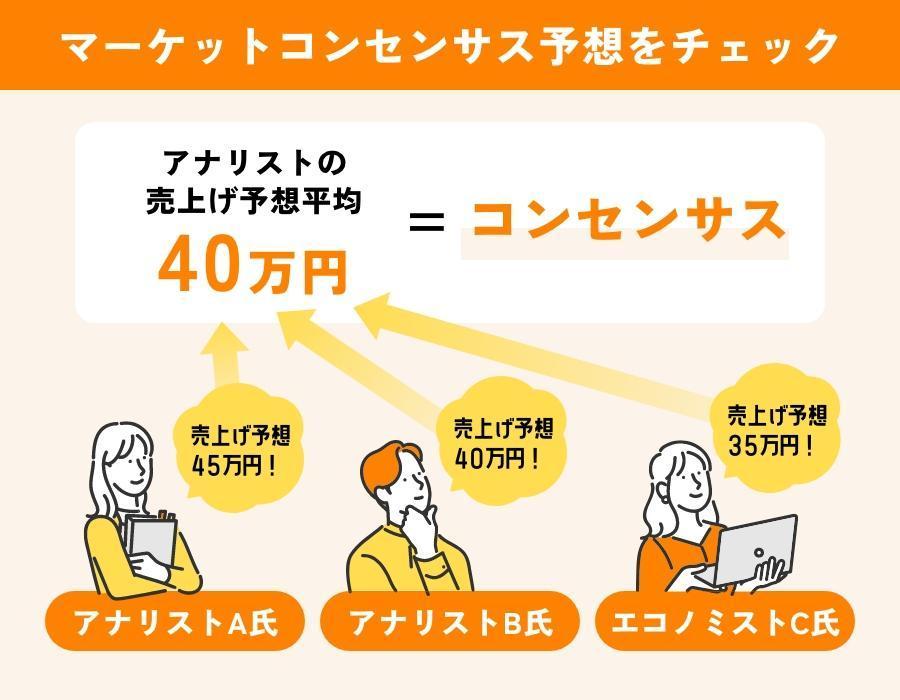

そこで活用したいものがプロのアナリストによる予想です。特に「コンセンサス予想」という複数のアナリスト・エコノミストの予想を集計したデータが便利です。

コンセンサス予想は証券会社の会員ページやYahoo!ファイナンスなど無料サイトで手軽に調べられます。

まとめ

企業の財務分析はファンダメンタルズ分析にも当てはまり、中長期的な投資をおこなう際に役立ちます。財務諸表を読んで分析した内容をコンセンサス予想と照らし合わせ、分析の精度を高めていくとよいでしょう。

基本的な財務指標を押さえたら、次は経済や景気の動向を示す経済指標などへ知識を広げてみることをおすすめします。