経済ニュースでよく「財政政策」や「金融政策」という言葉を耳にしますが、それぞれの目的や市場への影響を正しく理解していますか?政策変更が株価や金利に及ぼす影響を知ることで、投資判断にも非常に役立ちます。

本記事では、財政政策と金融政策の基礎から、具体例、投資への活かし方までわかりやすく解説しますので、正しく理解して自身の投資に最大限活用してみてください。

財政政策とは

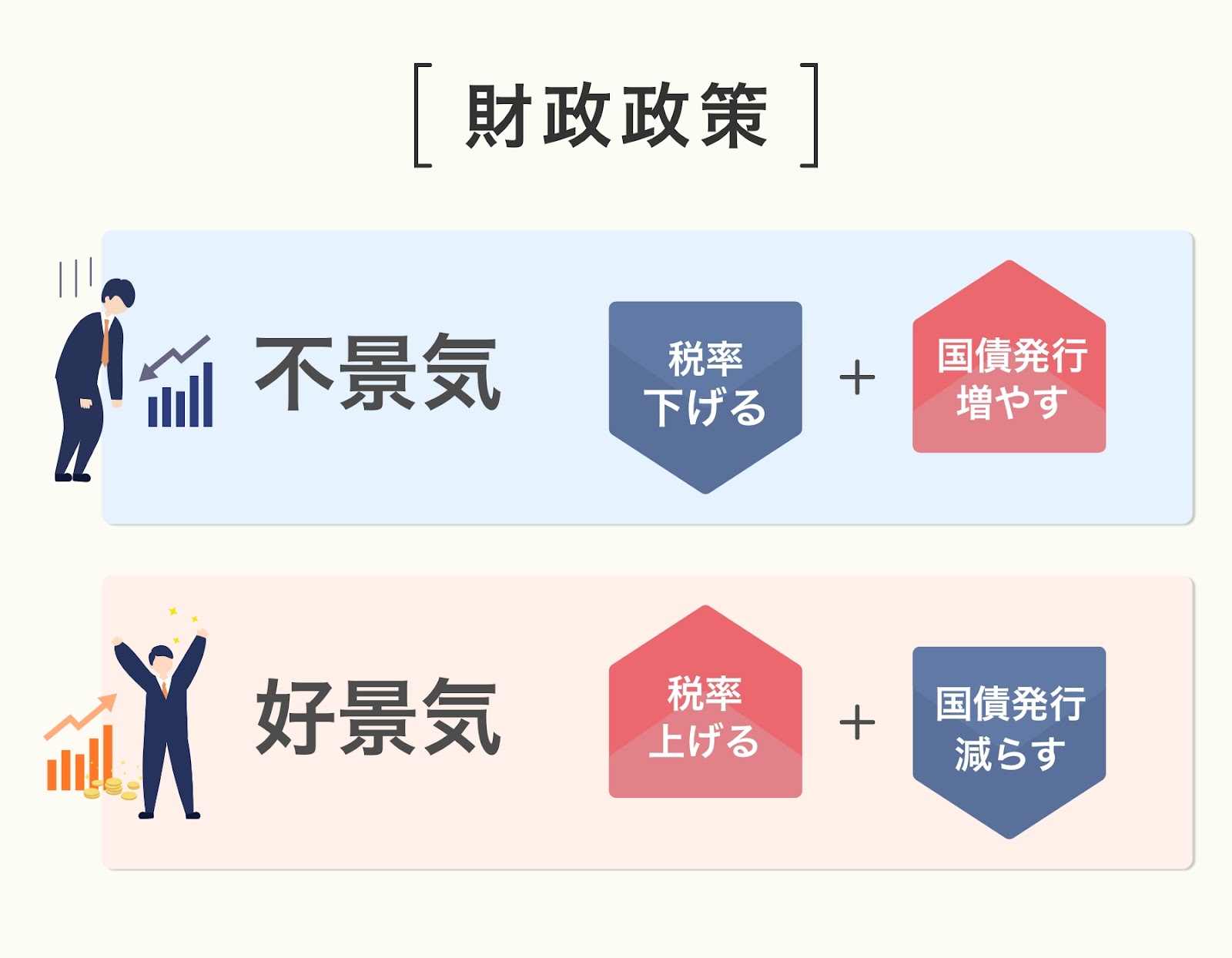

財政政策とは、政府が税金や公的支出を通じて経済を調整する政策です。景気が低迷しているときには、減税や公共事業を拡大して需要を刺激し、経済を活性化します。一方、景気が過熱しているときには、増税や支出削減によって需要を抑え、インフレを防ぐ役割を果たします。

財政政策の主な役割は、「景気の安定化」「社会的公平の実現」「公共サービスの提供」の3つです。公共事業や税制改革を通じて景気を調整し、累進課税や社会保障によって所得格差を是正します。また、教育やインフラ整備などの基盤づくりにも貢献します。

また、財政政策は株式市場や金利にも影響を与える点が特徴です。たとえば、公共事業の拡大は建設関連株を押し上げ、減税は個人消費を刺激します。こうした政策影響に関する理解は、より効率的な投資判断に役立つといえるでしょう。

金融政策とは

※上記の図に関しては、簡易的に記載をしております。

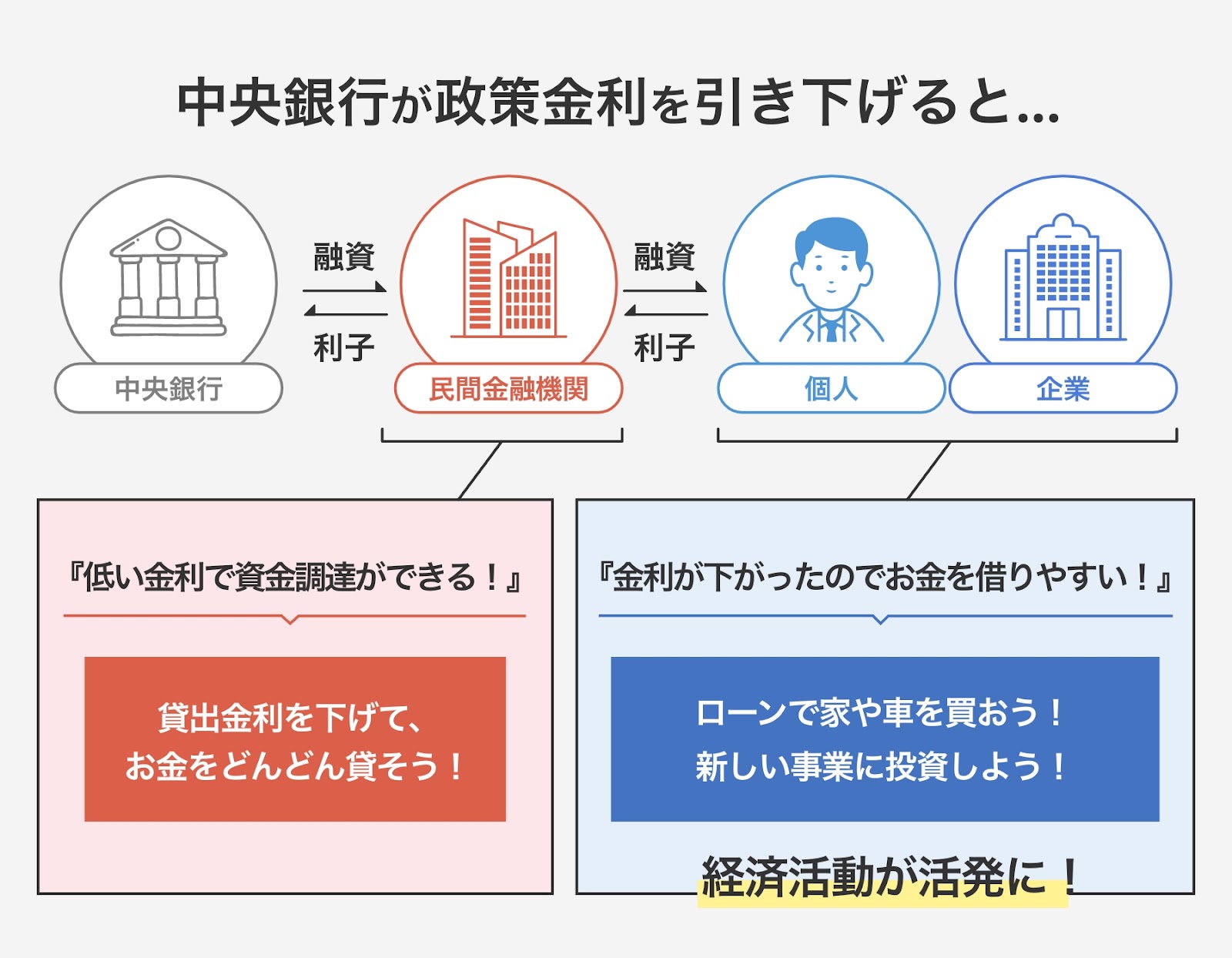

金融政策とは、中央銀行が金利や通貨供給量を調整し、経済の安定や成長を目指す政策です。物価の安定、雇用の最大化、持続的な経済成長の促進が主な目的です。日本では日本銀行が金融政策を担っており、景気の状況に応じた政策運営を行っています。

主な手段には、政策金利の調整、公開市場操作、預金準備率の操作があります。政策金利の引き下げは消費や投資を促進し、引き上げは景気過熱を抑制する点が特徴です。公開市場操作では、国債の売買を通じて資金供給量や金利を調整します。金融政策は、経済全体、特に株価や金利に大きな影響を与えます。

金融政策の役割を理解することで、経済の動向を読み解き、投資判断に活かすことができるでしょう。

財政政策と金融政策の違い

財政政策と金融政策は、どちらも経済の安定と成長を目指す重要な政策ですが、目的や手段、管理主体に大きな違いがあります。これらを正しく理解し、経済ニュースや市場の動きをより深く読み解きましょう。

定義と目的

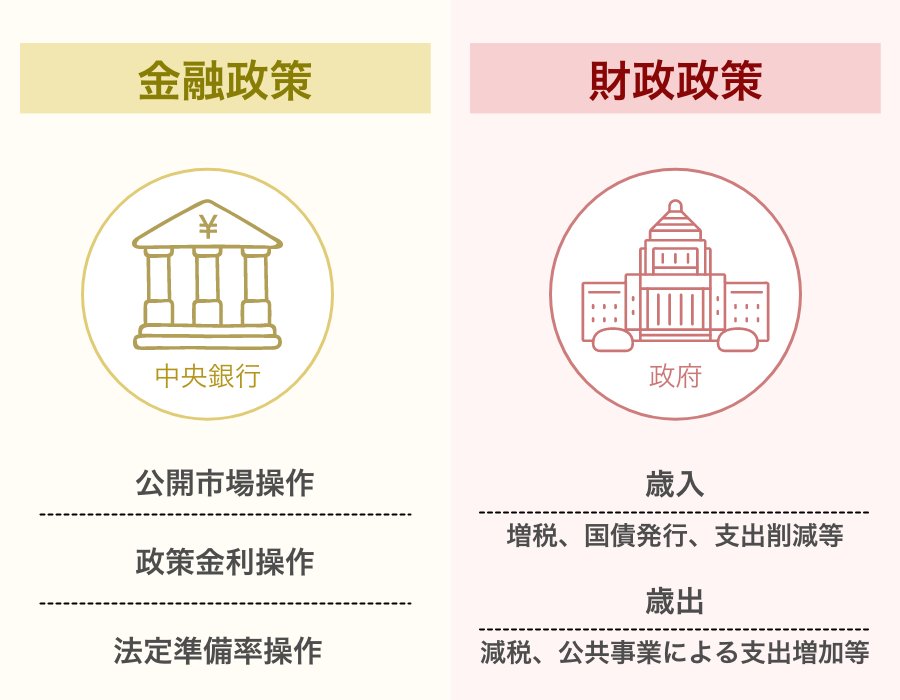

前述の通り財政政策とは、政府が税制や公的支出を通じて需要を調整する政策で、景気の安定化や雇用創出を主な目的とします。一方の金融政策は、中央銀行が金利や通貨供給量を調整することで、物価の安定や経済成長を促進する政策です。

不景気時の財政政策では、公共事業への支出拡大や減税による需要刺激が行われます。一方、金融政策では、政策金利を引き下げたり、資金供給を増やすことで、投資や消費の促進を図ります。このように、両者は定義と目的において明確な違いがあることを理解しましょう。

管理主体

財政政策は政府によって主導され、国会で予算が承認されることにより実行されます。対して金融政策は中央銀行が独立して実施する政策であり、例えば日本では日本銀行が役割を担っています。

財政政策は予算編成や法律の承認が必要なため、実行に時間がかかることが多いですが、金融政策は中央銀行が独自の判断で柔軟かつ迅速に対応できます。

使用される具体的な手段

財政政策では、先にも述べたように公共事業の拡大や税制の変更が主な手段として用いられます。インフラ投資の拡大による雇用創出や、所得税の減税による個人消費の促進など、需要を直接的に刺激します。

一方金融政策は、政策金利の調整や公開市場操作(国債の売買)を通じて経済に間接的な影響を与えるものです。たとえば、金利を引き下げることで借入コストを低下させ、企業の設備投資や個人の住宅ローンを促進します。

経済への影響

財政政策は、公共事業や税制変更などを通じて、消費や投資に直接働きかけるため、即効性が高いことが特徴です。たとえば、インフラ投資が実行されれば、建設業を起点に周辺業界へと活性化した経済効果の波及が期待されます。

一方、金融政策は金利や資金供給量を調整することで、経済に間接的に影響を与えます。政策金利を引き下げた場合、借入コストの低下を通じて消費や投資が促進されますが、その効果が現れるまでに時間を要することが一般的です。つまり、両者は経済へのアプローチとその影響のタイミングが異なるということです。

政策目標

財政政策の主な目標は、雇用の創出や長期的な経済成長の基盤を整えることであり、公共事業や教育への投資を通じて持続可能な成長を目指します。また、社会的公平を実現するため、累進課税や社会保障の拡充も重要な目的のひとつです。

一方、金融政策の目標は、物価の安定や通貨の価値を維持することです。特に、インフレ目標を設定し、物価上昇率が一定範囲内に収まるよう政策を調整します。物価の安定は、企業や個人が安心して経済活動を行える基盤です。このように、財政政策は「経済全体の成長」や「社会的公平」を重視するのに対し、金融政策は「物価の安定」に重点を置いています。

財政政策の実例

財政政策は、経済の安定・成長を促進するためにさまざまな場面で活用されています。ここでは、3つの実例を挙げ、具体的な影響について解説します。

公共事業やインフラ投資への政府支出の増加

公共事業やインフラ投資は、景気を刺激し、経済成長の基盤を整える財政政策のひとつです。特に日本の高度経済成長期(1950〜1970年代)には、大規模なインフラ整備が行われ、経済発展を支えました。

例えば1960年代に政府の「国民所得倍増計画」のもとで、新幹線や高速道路などの大規模インフラ整備が行われたことが挙げられます。1964年に開業した東海道新幹線は、東京〜大阪間の移動時間を大幅に短縮し、物流や観光産業の発展を促しました。

同様に、名神高速道路や東名高速道路の建設は、国内の物流効率を飛躍的に向上させ、企業の生産活動を支える基盤となりました。

このように公共事業への政府支出は、短期的には景気の刺激策として、長期的には経済成長の基盤を整える役割を果たします。

減税による景気への影響

減税は家計や企業の負担を軽減し、消費や投資を活発化させることで景気を刺激する手段のひとつです。

日本では、1999年に所得税の減税が実施された例があります。当時の景気低迷を受け、政府は個人の可処分所得を増やすために、定率減税を導入しました。

この措置により消費の下支えが期待されましたが、同時に財政赤字の拡大も懸念されたため、2006年に定率減税は廃止され、税収の確保が優先される形となりました。

法人税に関しては、2018年に日本政府が法人税の実効税率を引き下げた実例があります。これにより企業の負担が軽減され、設備投資や賃上げの促進が期待されました。

景気回復のための経済刺激策

不況時には、政府が財政政策で大規模な経済刺激策を実行することがあります。この政策には、公共事業の拡大や減税だけでなく、補助金の支給や給付金の配布といった直接的な支援も含まれます。たとえば、新型コロナウイルス感染症が流行した際には、多くの国で家計や企業を支援するための給付金政策が実施されました。

こうした刺激策は、家計の消費意欲を高め、企業の経営環境を改善し、投資活動を後押しします。特に、中小企業への補助金や税控除は、雇用の維持や新規事業の創出に寄与します。給付金は、短期間で消費を押し上げる効果が期待できます。

景気刺激策は、速効性のある対策として注目される一方、財政赤字の拡大のリスクが課題です。そのため、効果的で持続可能な政策設計が求められます。このように、不況時の経済刺激策は、短期的な景気回復を図るうえで欠かせない重要な手段です。

金融政策の実例

金融政策は、中央銀行が金利や通貨供給量を調整し、景気や経済の安定を図るために実行されます。ここでは、具体例を3つ取り上げ、それぞれの仕組みと影響を解説します。

金利の引き下げと引き上げ

金利の調整は、金融政策の基本手段のひとつです。政策金利を引き下げることで、企業や個人が借入をしやすくなり、設備投資や住宅購入、さらには個人消費が促進されます。たとえば、リーマンショック後に多くの国が政策金利を引き下げたことで、経済活動が徐々に回復に向かったことはよく知られています。

一方で、政策金利の引き上げは、景気過熱やインフラ抑制を目的として実施されるものです。金利上昇は、借入コストを増加させ、企業や個人の支出を抑制します。そうすることで、需要を落ち着かせ物価上昇を抑制するのです。1980年代のアメリカでは、急激なインフレを抑えるために金利が大幅に引き上げられ、その結果インフレ率が収束し、通貨の信頼性が回復しました。

国債売買による公開市場操作

公開市場操作は、中央銀行が国債やその他の有価証券を売買することで、市場に流通する資金量を調整する政策手段です。国債を購入する「買いオペレーション」は市場への資金供給を通じて金利低下を促し、国債を売却する「売りオペレーション」は、市場からの資金回収を通じて金利上昇を促します。

たとえば、日本銀行が金融緩和政策の一環として国債を大規模に購入した際、市場に大量の資金が供給されました。この結果、企業の資金調達が容易になり、消費や投資活動が活発化しました。逆に、景気が過熱した際には、売りオペレーションを通じて資金量を減らし、インフレ抑制を図ることが可能です。

量的緩和政策

量的緩和政策は、中央銀行が大規模な資産購入を通じて市場に大量の資金を供給し、景気を刺激する手法です。政策金利がゼロに近い状態でも、さらに景気を押し上げるために実施されることが多く、いわば「伝統的な金融政策の限界を超えた手段」といえます。

日本において量的緩和の代表例といえば、2013年に黒田東彦日銀総裁(当時)が発表した「異次元の金融緩和(通称黒田砲)」 です。この政策では、日銀が国債やETF(上場投資信託)を大量に購入し、市場に潤沢な資金を供給しました。

その結果円安が進行し、輸出企業の収益が拡大し、株価が大幅に上昇するなど日本経済の成長に大きなインパクトを与えました。 しかし、一方で過剰な資金供給による物価上昇リスクや日本国債の市場のゆがみなど、副作用も指摘されています。

また、アメリカでもリーマンショック後に実施された量的緩和によって、住宅市場や株式市場が回復に向かいました。

量的緩和は、景気回復に一定の効果がある一方、過剰な資金供給が将来的にバブルやインフレを引き起こすリスクもあるため、慎重な運用が求められます。

財政政策と金融政策の違いを知り経済状況を読み解こう

本記事では、財政政策と金融政策の定義や目的、具体的な手段、そして経済への影響を解説しました。それぞれの政策がどのように機能し、景気や市場に影響を与えるのかを理解することで、経済ニュースや市場の動向をより深く読み解けるようになります。

経済政策の正しい理解は、景気の変動や政策変更に応じた適切な投資判断につながります。財政政策と金融政策を学び、変化する経済状況に柔軟に対応できる力を身につけましょう。